翔堂 鷲野正明

台湾を訪ねたのは今回の吟行を含めて五回である。

1回目は、1984年8月4日~26日、台湾師範大学の招きで日本の各大学の教員が参加した研修会。

この期間、故宮博物院で四庫全書の本物を見せていただいた。綺麗な大判の本で、経・史・子・集の四つの部ごとに表紙の色が異なっていた。感動した。

台北市内では中正記念堂や道観などを見学し、市外では大型バスで風光明媚な名所をめぐった。

どこかの港でイカ墨の料理を始めて食べたことが印象深い。

名前は忘れたが吊り橋(?)を渡ったところにある旅館に宿泊もした。

とにかく偉い先生の後について行っただけなので、記憶がおぼろである。四〇年も前のことだ。

2回目は、1999年9月6日~10日、

3回目は、2005年9月3日~11日、学生を引率して高雄の国立中山大学で作詩交流を行った。

1999年の交流は、作詩に目覚めた記念すべき年だ。

これが契機となって、のちに中国の蘇州大学や山西大学と交流するようになった。

1999年の秋には台湾の教員・学生を日本に招待して国士舘大学で作詩交流をした。我々が日本に帰国したあと大地震があったので来日が危ぶまれたが、無事に再会できて一層の絆が結ばれた。

2005年の交流では、高雄の英国領事館で日台学生が作詩に取り組み、新聞社数社の取材を受け、翌日の新聞に詩作品が掲載された。バスで南の懇丁へ行って研修、さらに台南、台中、日月潭、台北と、日台の教員・学生がともにバスで移動した。宿泊は青年の家などである。日月潭では遊覧船に乗って湖を一周し、玄奘寺下の船着き場で作詩したり、光華島までボートを漕いで渡ったりした。白い花がたくさん咲いていて、土地の人は夜来香と言っていた。台北では夕方みんなで101展望台に上って夜景を見た。

つい昨日のことのようだ。

台湾吟行の4回目・5回目は、千葉県漢詩連盟主催である。

訪問先は「序文」に書いたとおりである。この2回とも高雄の国立中山大学を訪問したのは、お世話になった簡錦松教授にお会いするため、大学構内から西子湾を見てもらいたかったからである。簡教授の計らいで校内にある蒋介石記念館を見学したことは記憶に新しい。

台湾の人はみな親切で、町を歩けば馴染の漢字が溢れている。詩心もわく。今回訪問の場所については他の方の文に書かれるであろうから、以下は詩だけを記すことにする。一番印象に残った所は・・・難しい。

桃花何處却看櫻 桃花何処くぞ 却って桜を看る

低樹紅濃楚楚清 低樹紅濃やかにして楚楚として清し

誰説佳人優美極 誰か説ふ 佳人優美の極みと

懇邀詩客伴禽聲 懇に詩客を邀へて禽声を伴ふ

大雄寶殿入霞仙 大雄宝殿霞仙に入る

佛寺堂堂南國天 仏寺堂堂たり南国の天

忽看踰檐球體出 忽ち看る 檐を踰えて球体出づるを

笑顔菩薩頂頭巓 笑顔の菩薩 頂頭の巓

朱門迎客瓦黃高 朱門客を迎へて瓦黄高し

龍欲昇天鳳欲翺 龍は昇天せんと欲し鳳は翺けんと欲す

栱斗軒簷丹碧綠 栱斗軒簷 丹 碧 緑

戴冠参聖對靑桃 冠を戴く参聖 青桃に対す

翩翩掠水燕兒輕 翩翩水を掠めて燕児軽し

湖畔參差翼已成 湖畔參差として 翼已に成る

何國何時終渡北 何れの国 何れの時 終に北に渡る

扶桑若遇向吾鳴 扶桑に若し遇はば吾に向って鳴け

十九年前操小舟 十九年前 小舟を操り

師生向島共淸遊 師生島に向かって共に清遊す

遙懷波碧花逾白 遥かに懐ふ 波は碧くして花は逾いよ白く

馥郁伴香風自流 馥郁として香を伴ひて風自ずから流るるを

衞士響靴嚴肅行 衛士靴を響かせて厳粛に行く

祠堂壯麗瓦黃淸 祠堂壮麗 瓦黄清し

囘頭牆壁橙紅麗 頭を回らせば 牆壁橙紅麗しく

樹杪白花閑競明 樹杪の白花閑かに明を競ふ

斜陽欲沒水輝輝 斜陽没せんと欲して水輝輝たり

犬吠埠頭船未歸 犬は埠頭に吠えて船未だ帰らず

欸乃一聲風僅度 欸乃一声 風僅かに度れば

伸眉少婦涙痕晞 眉を伸べて少婦涙痕晞かん

聖域森閑鳥語柔 聖域森閑 鳥語柔らかなり

泮池水綠鯉魚游 泮池 水緑にして鯉魚游ぶ

至誠化育最尊重 至誠の化育 最も尊重し

六藝文房相説稠 六芸 文房 相説くこと稠し

無有 相澤克典

普通であれば旅に出る前は、新しい期待に胸をワクワクさせるところですが、今回だけは事情がありました。

昨秋の頃から食事が思うように出来ず、というか食べている途中で食物が気管に入り、ムセてしまう状態が食事の際に発生し、激しいセキにみまわれ、息をするのも出来ない状態が一日に一回程度発生するようになった。

家内からは一緒にいる方がビックリして折角の食事もマズくなるから参加しないよう言われていた。しかし、止み難く

参加したところ二度程度発作が起きたが何とか無事に推移した。

しかし悪いことは重なるもので、歯痛に見舞われ、物を噛むことが出来ず、食事は半ば丸飲みの状態であった。歯痛にマギレてセキも収まり、後半は何事もなく収まった。

因みに、この齒の行く末ですが、帰国後医者に行くと、痛みが無くなったら抜くとのことでしたが、まもなく自然に抜けてしまった。同行の皆さんにはいろいろ気を遣っていただき有難うございました。

陽光粲粲舞衣風 陽光粲々 衣を舞はす風

遊覧輕船靜出沖 遊覧の軽船 静かに沖に出づ

湖面波平春色遍 湖面波平らかにして 春色遍く

白雲自去鳥翔空 白雲自ら去り鳥空に翔ける

宇都宏昭

この感想文を見直している最中、台湾地震のニュースが飛び込んできました。台湾から帰国してわずか5日後、自然はいつでも猛威を振るうことを、また改めて思い知らされました。初めに台湾地震で被災された方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。

さてこの度は吟行旅行に参加させて頂きありがとうございました。先生をはじめ事務局長、会員の皆様に心から感謝申し上げます。

実は今回の旅行に参加したのは、台湾の状況を少しでも知りたいということも大きな理由でした。日本では連日のように中台関係、米中関係の悪化が伝えられていたからです。しかし台湾では、そうした報道を目にする機会はありませんでした。討論番組などを見る限り、中国に対する台湾の喫緊議題は専ら経済であり、経済的利害の観点から中国との距離をどう図るかで議論が行われていました。討論を見ていて、この台湾の状況を知らずに、第三者が物知り顔に中台関係を論じても意味はないと感じました。

台湾の人の日本人に対する感情にも複雑なものがあることを、身をもって体験しました。「台湾の人々は親日的だ」、「日本の植民地政策が良かったのだ」とは、よく耳にする言葉です。後藤新平や八田与一の行った事業はその典型でしょう。司馬遼太郎も『台湾紀行』で取り上げていますし、ガイドもこの二人の功績を称えてくれました。しかし個人的に「霧社事件」の事を訊ねると、ガイドの表情は一変し「絶対に許せない」と日本への怒りを露わにしました。台湾には植民地時代を取り上げた映画や小説も数多くあります。最近では推理小説の形で、日本の過去の行為を取り上げている著作が多いように感じます。この事実に目を閉じ、「台湾は親日的だ」と喜んでばかりでは、台湾との友好は砂上の楼閣に過ぎなくなると危惧しています。

わずか数日の旅行で何かが分かったと言うつもりはありません。私とは異なった感想を抱いた方もいらっしゃると思います。いろんな考えがあって当然ですし、私も自分の考えを押し付けるつもりはありません。拙い文章をご容赦頂ければ幸いです。

燕子飛交碧水悠 燕子飛び交いて 碧水悠かなり

遠看山上白雲流 遠く看れば 山上 白雲流る

亡妻肖像抱懐裏 亡妻の肖像 懐裏に抱き

眺尽風光独洗愁 風光を眺め尽くして独り愁いを洗ふ

岡安千尋

コロナ禍が下火になって以来久しぶりの海外旅行、千漢連で3回目、今回は台北、台中を巡った。

特に日月潭はゆっくりと周遊でき、その地域全体の感じがよくわかった。1泊したホテルの部屋は奇しくも、前回泊まった同じ部屋で、前回一緒だった青木花翔さんが今回来られなかった事を心底寂しく思った。

前回来てから十年。ホテルは変わらなかったが、ホテルから湖畔への道、湖畔周遊の道は以前とは大変変わり、観光地としての整備がよくなされていた。

台北市内では、多くの寺、廟に人が溢れ信心の厚さを強く感じたが、中国本土との様々な事か人心に影をおとしているような気もした。

帰国して数日後、大きな地震が台湾を襲い、大変な被害が出た。同行の皆様の日頃の心掛けの良さのおかげで、巻き込まれる事なく済んだと思います。皆様大変お世話になりまして、ありがとうございました。

再來湖畔曉光中 再来す湖畔 暁光の中

藍水滔滔依舊充 藍水滔々 旧に依りて充つ

獨佇思朋新鳥影 独り佇み朋を思へば 新鳥の影

噍噍比翼入淸穹 噍々翼を比べ 清穹に入る

焚香無絶紫煙充 焚香絶ゆる無く 紫煙充つ

梵唄鐘聲今古同 梵唄鐘聲 今古同じ

衆庶賽來祈禱處 衆庶賽し来たりて祈祷する処

廟前累累供花紅 廟前累々 供花紅なり

神雪 河野幸男

一、これまでの台湾の旅

私が最初に台湾を訪れたのは、1969年8月だった。

旅のきっかけは、前年の夏休みを利用して級友3人が台湾一周サイクリングツアー(そのニュースは台湾の新聞社が取材にきて、翌日の新聞に大きく報道された)をやったことに刺激され、一人旅を思いたったのである。しかし当時は航空機で行く余裕もなく、船旅にすることにしたが、沖縄は本土返還前(返還は1972年)の頃であり、パスポート・身分証明書を申請取得し、また外貨(米ドル)への両替も必要だった。

8月3日、実家宮崎から鹿児島に向け出発、乗船した「おとひめ丸」は午後四時に出港、那覇港、宮古島、石垣島、西表島、を経て台湾基隆港へは9日に入港した。船を降りると、「蒋総統萬歳」「反共撲滅討毛」「大陸奪還」のスローガンが岸壁にかかっていて、一国違えばこんなにも違うものかということを実感した。

台北、台中、台南、孝雄、墾丁、台東、花蓮の名所を巡り基隆港から帰途に就いたのは23日、鹿児島港に入港したのは30日、実に28日間の旅だった。台湾一周の記憶でいまだに鮮明に残っていることは、第一に気候が日本(九州)に比べても沖縄と同じくらい暑かったこと、第二に食べ物が油っこかったことでお腹を幾度かこわしたこと、日月潭では原住民の衣装を借用して記念写真を撮ったこと、阿里山では日本統治時代に建設された木材運搬用の鉄道である阿里山森林鉄路に乗り、樹齢千年を超える神木(ヒノキ)の原生林を散策し、雲海やご来光を楽しんだこと、鹿の生肉を食べコレラまがいの下痢高熱に見舞われたこと、台湾最南端では、墾丁公園での熱帯植物を見、白亜の灯台が立つ鵝鑾鼻岬での遊泳、花蓮では原住民の伝統文化・歌と踊りのステージを楽しんだこと、等々が思い出される。

2回目の旅は、1987年(1月9日~14日)台湾海外出張(台北・基隆・台南)。

3回目の旅は、1987年(4月26日~29日)妻と妻の両親と台北・板橋を旅し、故宮博物院・忠烈祠などを見学し、圓山大飯店などの老舗飯店での台湾料理に舌鼓を打った。板橋(台北の衛星都市)では、名園である「板橋林家花園」の庭園の美しさを堪能した。

4回目の旅は、1995年(四月十一日~14日)台湾海外出張(台北・孝雄)。

5回目の旅は、2000年(8月11日~13日)台湾海外出張。(孝雄・新營・嘉義・台北)。

6回目の旅は、2002年(12月20日~25日)台湾海外出張(台北・孝雄)

二、今回の台湾吟行会

今回の千葉県漢詩連盟の海外吟行会は私にとって、2018年の蘇州の旅以来であった。久しぶりの台湾であり、期待と好奇心が入り混じっていた。

今回の旅での思い出を二、三あげると、先ず一番に、日月潭の自然の美しさに感動したこと。詩友より日月潭の朝陽・夕陽の美景を聞かされ、期待していたが、豈図らんや当日の天候は余り良くなく、到着した日の夕陽も、また翌朝の朝陽も観ることができなかったのは残念至極。これはもう一度行って観るようにとの神様の思し召しととらえている。

日月潭では天然の温泉に浴し、旅の疲れを癒すと共に台湾にも日本と同じ温泉があり、地勢的にも似ていることを知り、日本同様地震大国であることも宜(むべ)なるかなと実感した。夕食は大きなビュッフェで美味しい料理に舌鼓を打った。 翌朝は朝陽を観たいと思い、五時に起床して水辺まで散策したが、山色空濛、全体に靄がかかっていて、約1時間待機したが、結局朝陽の姿を観ることなくホテルに引き返した。

次に台中公園である。台中に滞在した2日目の早朝の時間を利用して、ホテルと台中駅との中間にある台中公園を約30分散策した。台中公園は1903年に開園され、当初中之島公園と呼ばれていた。湖に浮かぶ湖心亭は1908年台湾縦貫鉄道全線開通記念式典が行われた際、賓客の休憩観覧場所として増築されたもの。かつて公園内には台中神社があり、現在も基壇などのほか鳥居が地面に横たえられて保存されている。

また、中華民国の成立の立役者中山孫文の「天下為公」と明記された基壇の上に銅像が建てられていた。公園内では早朝より太極拳やラジオ体操など健康づくりに励んでいる様子が散見され、亜熱帯植物の色とりどりの花が咲きほこり、池には鯉、亀、鴨、鳩などが戯れており台中市民のシンボルになっている。

三、旅の終わりにドラマ ー奇跡― が起こった。

旅も終わろうとしている時、とんでもないハプニングが生じた。実は、リュックサックを電車の中に置き忘れるという大失態をしてしまったのだ。

成田空港で旅行中無事であったことを喜び解散式も終え、空港から自宅への帰途に就いた。アクセス特急「西馬込」行に乗車して途中の乗換駅の「新鎌ヶ谷」駅でドラマが起きた。私は満席の電車で吊り革に掴まり詩友と談笑していたが、

長旅の疲れのせいかリュックが重く感じたので背中から下し足元の床に置いた。(それが大失態の原因だったのだが)「新鎌ヶ谷」駅で乗り換えるために右手にトランク、左手に土産品を入れた手提げ袋を持ち下車。ドアが閉まった途端何か肩が軽いのに気づき「しまった!!」。しかし時すでに遅しである。どうしたらいいか冷静さを取り戻そうと必死になり、詩友の助言もあり先ずは駅員室へ赴き、リュックを置き忘れたことの事情説明を行った。乗った電車の車両番号・行先・乗車位置やリュックの色などの特徴や中身、自分を証明する名札などを説明し、先の停車駅にリュックの遺失物が出てないか問い合わせていただきたい旨お願いした。駅員の応対も大変良く親切に対応していただき、先々の駅に問い合わせていただいたが、どの駅にも「届け出なし」との回答であった。自分としてはリュックは出てこないものと半分諦めていたが、最後の手段として最終駅への遺失物の有無に賭けるのを思いつき「西馬込」駅に電話した。縷縷説明し、車内にリュックの遺失物が有れば確保していただきたいと必死のお願いをした。

「新鎌ヶ谷」駅で待機すること約一時間、「西馬込」駅員から携帯へ「それらしきリュックが車内にありました」との連絡があった。その時の喜びは今も忘れることはできない。「これは奇跡というしかない!!」。実はリュックの中にはカメラや吟行会の冊子等の貴重な資料が入っていて、特に台湾吟行で撮影した写真(掛け替えのない宝物)が何といっても一番必要としていたのである。早速翌朝「西馬込」駅に赴きリュックと対面した次第である。

今回の件では日本の治安の良さ、日本人の道徳心の良さをつくづく痛感した。また旅行中に寺社仏閣で祈祷した結果の神仏のご利益と思わざるを得ない。というのも台北の関帝廟・行天宮を訪問した際、聖こう(竹かんむりに交わるという字。赤い木片)を投げて問い、くじの番号に該当する引き出しからおみくじをいただいたが、そのおみくじに「願望…會實現」「遺失物…會出現」とあったのだ。(第三十二吉)。でも私はこれからも一生このリュックの教訓の重荷を背負って生きていくことであろう。

最後になりますが、今回の旅で台湾の実景・文化・自然遺産を自分の眼で見、また写真で切り取り、記憶に残すことができたこと、また台湾料理をはじめ種々の中華料理にも舌鼓を打ったことが一番の収穫だったと思っている。本当に私にとって生涯忘れ難い宝の島の思い出となりました。同行の皆さんにも厚く感謝申し上げ筆を置くことにいたします。

其一 其の一

早曉明潭煙霧中 早暁 明潭 煙霧の中

靑山環繞白雲籠 青山 環繞 白雲籠む

輕舟漾漾水天一 軽舟 漾々 水天一

漁子唱歌殘月朧 漁子 唱歌 残月朧なり

湖潭如鏡水澄淸 湖潭 鏡の如く 水澄清

山色空濛煙霧生 山色 空濛 煙霧生ず

雲朶峰頭仙界境 雲朶 峰頭 仙界の境

忽聽何處曉鐘聲 忽ち聴く 何れの処か 暁鐘の声

独求正法赴西天 独り正法を求めて西天に赴く

苦難行程十七年 苦難の行程 十七年

聖典将来翻訳遍 聖典将来して 翻訳遍し

仏陀思想古今伝 仏陀の思想 古今伝ふ

綠樹搖搖涼意生 緑樹 揺々 涼意生ず

薰風習習拂顏淸 薫風 習々 顔を払って清し

湖心亭畔柳垂水 湖心 亭畔 柳 水に垂れ

鯉泳龜遊鳥語盈 鯉泳ぎ亀遊び 鳥語盈つ

靑山碧海幾多魂 青山 碧海 幾多の魂

欽尚相祠花滿園 欽尚相ひ祠りて花園に満つ

憂国捐軀人不忘 憂国 捐軀 人忘れず

千秋萬古美名存 千秋万古 美名存す

瓊樓玉宇聳蒼天 瓊楼 玉宇 蒼天に聳ゆ

歴代明珠幾萬千 歴代の明珠 幾万千

筆墨丹靑傳此地 筆墨 丹青 此の地に伝ふ

中華文物必緜緜 中華の文物 必ず緜々たらん

櫻井和子

台湾旅行に特別参加させていただき有難うございました。

宮原眼科では混み合う中、若者にまじって人気のスイーツを食べました。

台北一〇一での見学は行きも帰りも大変な人混みの中、遅れまいと必死で歩きました。

宝覚寺、行天宮神社はお参りする人や観光客で日本の浅草寺のように賑わっていました。

中正記念堂はその大きさに驚きましたが、蒋介石の業績を讃える建物と知り納得しました。あの強力な中から別れて民主国家を建てたのは偉業だと思います。

今回の旅行で一つの目標は、中国語会話を勉強することでしたが、同室の中前さんと早朝散歩した時、地元の人に話しかけたり、コンビニの買い物で試すことができました。

鷲野先生の奥様からはコロナ予防のテイッシュを頂いたり色々お気遣いをいただき有難うございました。

蕗山 清水義孝

千葉県漢詩連盟の吟行会は創立以来年に二回(春季、秋季)行っている。

海外吟行は平成二十三年を初回として今回は五回目となり台湾へは三回目となる。

会員の高齢化がすすみ、徐々に参加人数も減少し、今回は家族・友人を誘っての十三名である。一行の纏め役として引率することとなり無事に帰還することのみを願い四泊五日の旅に出た。

以下印象的な事を記す。

日月潭は二回目であるが、今回は遊覧船で水社から対岸の伊達邵まで遊覧した。晴天下、水飽くまでも清く、四方に連なる青山を眺め、湖央の原住民族邵(さお)族の聖地ラル島を右手に見ながら湖を横断した。

昼食は湖畔の力麗儷山會。眺めの良い席で楽しむ。ビールをいただきながら美味しい料理を堪能する。堪能するといっても、小食なので沢山出てくる料理に少しずつ箸をつける程度で腹が膨れる。バクバク食べられる人が羨ましい。ビールの銘柄は台湾麦酒で日本のビールより度数が低いのか飲みやすく、お茶代わりにグイグイ飲める。昼食・夕食には定番の飲み物だ。

旅行に多少のハプニングはつきもので、最終日朝のことである。迎えのバスが交通渋滞で定刻に着かない。ガイドの羅さんが素早く動き、最初の目的地である龍山寺へタクシー数台で行く。バスは龍山寺観光後に落ち合うこととなった。そのお詫びとして昼食時にビールを提供してくれてラッキーであったが、初めての経験であった。

台湾(中国もそうだが)を旅行して区別のつきにくいのが、廟、宮、寺の区別である。

調べてみると、『一般に仏教など外来宗教の建物を「寺」というのに対し、中国特有の宗教建築を「廟」とよぶ。また、道教の寺院は「観」または「宮」と呼ぶ』とある。

因みに今回訪れた寺・廟・宮を当てはめてみるとその本尊・神は、龍山寺(観世音菩薩)、玄奘寺(玄奘三蔵)、宝覚寺(弥勒菩薩)、龍鳳寺(観世音菩薩)、文武廟(孔子、関羽、岳飛)、行天宮(関羽)。

日本の場合はどうか。仏は寺、神は神社、宮は宇佐八幡宮、北野天満宮の例が示すように神様を祀っている。 ややこしい話はこれくらいにする。

愛煙家の私にとってタバコの吸える場所の有無は大事な要素である。宿泊ホテルや観光地に喫煙所があるか無いかは大いなる関心事である。

事前説明会資料で見ると喫煙所が明示されていたのは二ホテルである。市街・観光地の喫煙はどうなのか心配していたので、台湾に到着すると真っ先にガイド氏に確認した。台湾では屋根のない路上での喫煙はOKとのことでひとまず安心。日本より規制が緩くホテルも観光地も総て喫煙所が設置されていた。幸い同行者一人、ガイド氏と三人は阿吽の呼吸で目くばせをし、しばしば一緒に嗜んだ。

ホテル宿泊は四泊、毎夜食後に三々五々私の部屋でウイスキーなどを飲みながら他愛のない話、今日訪れた先の話など親交を深めたのも良い思い出である。

この旅は天候に恵まれ、病気や怪我もなく予定通り帰還できたことが何より嬉しいことであった。八時過ぎに成田空港で解散式を行い帰路についた。皆様のご協力に感謝。

孤島中央一廃祠 島中央 一廃祠

空留崩屋有誰知 空しく崩屋を留め 誰か知る有らん

衆民信仰古来篤 衆民の信仰 古来篤きも

今絶祭人來素波 今 祭人を絶ちて 素波の来るのみ

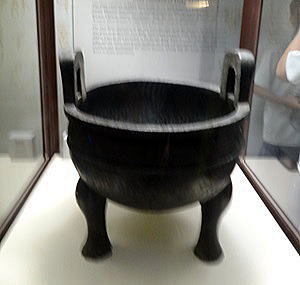

欲觀寶物遠來尋 宝物観んと欲して遠く来り尋ぬ

鼎有銘文思不禁 鼎に銘文有り 思ひ 禁ぜず

曾使荘王問軽重 曽つて荘王をして 軽重を問はしむ

今人戲道幾千金 今人 戯れに道ふ 幾千金かと

淸朝至寶故院譽 清朝の至宝 故院の誉れ

石肉如真使客舒 石肉真の如く 客をして舒たらしむ

工匠誰人名未識 工匠誰れ人か 名 未だ識らず

明明奇想興猶餘 明々たる奇想 興 猶ほ余す

*飧饔…朝夕の飯

令聲曳曳貫靑天 令声 曳々 青天を貫き

隊伍脚高嚴肅前 隊伍 脚高 くして 厳粛に前む

六尺屈強三尺銃 六尺の屈強 三尺の銃

衛祠忠烈兩相全 衛祠 忠烈 両つながら相ひ全し

樓閣摩天聳碧空 楼閣天を摩し 碧空に聳ゆ

電梯上盡怖無窮 電梯上り尽くせば 怖きこと窮まり無し

階央鉄塊震災備 階央の鉄塊 震災の備へ

乃是搖搖應鎖忡 乃ち是れ揺々として 応に忡を鎖すべし

*電梯…エレベーター

三尋華島勝前遊 三たび華島を尋ぬれば 前遊に勝る

日月潭頭碧水悠 日月潭頭 碧水悠かなり

歸國忽知災害起 帰国 忽ち知る 災害起こるを

遙思詩友益深憂 遥かに詩友を思ひて 益ます深憂

*華島…台湾の別称

中前益代

私がこの吟行会に参加した経緯は、詩吟の師匠である清水事務局長からのお誘いがあったからです。漢詩を吟詠しているので漢詩団体との関わりが有ると言えば有り、詩作りは経験がないので無いと言えば無い。皆さんがどのような景色や出来事を切り取って詩を作られるのか作品を楽しみにしております。

元来、自分が体験したことがないことや、食べたことがない食べ物・料理などに大いに関心がある事から、見たり、食べたりは新鮮でした。特に食べ物について興味は尽きなく、美味しくたくさんいただきました。有り難うございました。

たばこ愛好家のエピソードを一つ。

「日本にないタバコが欲しいです」

同室の桜井さんと、毎日朝食前に散歩をした。中国語を勉強していたという桜井さんは、出会った地元の人にどんどん話しかけ交流する。中国語が全くわからない私は、横で万国共通の微笑みをあいまいに浮かべながら、その積極性と好奇心にただただ驚き尊敬するばかりだった。

ある日の散歩中、記念に台湾のタバコを買いたいが言葉がわからなくて買えないと話すと、それはぜひ買おう、今買おう、と一緒にコンビニに入ってくれた。そして私の代わりにレジのお姉ちゃんに、たぶんタバコを買いたいというようなことを言ってくれて、お姉ちゃんは背後に並ぶタバコを指し、たぶんどれがいいのかと聞いてきた。

私が、いつもはメンソールの5ミリのタバコだと言うと桜井さんが訳してくれたのだが、それがうまく通じない。何度かやりとりのあと、お姉ちゃんが「チョトマテ」とスマホを取り出した。素晴らしい文明の利器。示された画面に向かって「メンソールの5ミリのタバコ」と言うと、わかった、わかったと晴れやかにお姉ちゃんが取ってくれたのは、なんだか見覚えのある青い箱。ああそれはメビウスです日本のタバコです、私が欲しいのはそれじゃなくて。画面とタバコを交互に指差すお姉ちゃん、そう確かにそれはメンソールで5ミリ、スマホもあなたも間違ってないんですけれども。「チョトマテ」再びお姉ちゃんがスマホを操作し画面を向けてくれたので、「日本にないタバコが欲しいです」と言うと、ようやく見たことのない箱がいくつか出てきた。見た感じどれもメンソールではないようだったが、これ以上は望むまい、その中から5の文字があるものを選び、買うことができた。お姉ちゃんありがとう、ありがとう、とコンビニを後にした。

後日ガイドの羅さんにその話をしたところ、紙におすすめタバコの名と、5ミリ、メンソールという言葉を書いてくれた。これさえあれば大丈夫、次に別のコンビニに行ったとき、私は意気揚々とその紙をレジで見せた。出てきたのはなぜか名前も違うしメンソールでもないようだ。私は紙にあるメンソールの部分を指で強調したが、どうやら台湾のタバコにメンソールはないらしい。ないものは仕方がないので、前回とは違う5ミリのタバコを買った。

台湾のタバコには、タバコを吸うとこんなことになるよと、健康被害を強調する気持ち悪い写真が大きく印刷されている。味は、やはりメンソールじゃないので私の好みではなかったが、台湾訪問記念なので買えただけで満足なのである。しかしそのグロテスクな外観のため、せっかくの記念タバコも帰国後はしまい込まれたままになっている。

禎心 濱村 明弘

千漢連海外吟行会の台湾での催行は三回目で、海外吟行会への参加は初めてである。

風薫る初夏の台北と台中を巡る四泊五日、総勢十二名の旅となった。行程には前回好評だったという日月潭の観光も織り込んである。観光先は十数カ所に及んだが、全行程概ね天候に恵まれた。行く先々は印象的な風物が多く、詩情を養う楽しい旅となった。

【宝覚禅寺】

台湾到着後、最初に観光をしたのがこのお寺である。笑顔の大きな布袋様像が私達を出迎えてくれた。どうして布袋様が禅寺に?と訝ったが、中華圏では布袋様は弥勒菩薩なのだとガイドの説明。なるほど、合点がいった。以前は全身金色に輝いていたが、私達がお会いしたときは修復後だそうでコンクリート色であった。少々残念。

香煙裊裊満禪宮 香煙 裊裊として 禅宮に満ち

衆庶尋來毎不終 衆庶 尋ね来りて 毎に終ず

高仰笑顔弥勒仏 高仰す 笑顔の弥勒仏

帰依合掌日台同 帰依して 合掌するは 日台同じ

ここは、台湾を訪れる日本人観光客にとっておさえておきたいスイーツ店らしい。

この建物は、台湾が日本の統治下にあった当時、日本人の眼科医・宮原竹熊が開業した病院であった。赤レンガと瓦でできたこの歴史的な建造物は時代の変遷とともに危険建築物となったが、菓子メーカが買い取り、レトロな風情を残しながらリニューアルし、1階をスーツ店、2階に台湾料理店を開いた。館内で販売しているアイスクリームは行列のできるほどの人気である。勿論、食した。美味しかった。

星移医院用途新 星移りて 医院 用途新たなり

興肆連天人又人 肆を興して 連天 人又人

百歳楼経猶耐使 百歳 楼は経るも 猶ほ使ふに耐へり

正知慈物士民神 正に知る 物を慈しむ 士民の神

日月潭は台湾中部にある台湾最大の湖で、風光明媚なリゾート地である。

水社埠頭で遊覧船に乗船。船は、少数民族邵 (さお) 族の聖地拉魯(ラルー)島のそばを通り、穏やかな青色の水面を風を切って周遊しながら対岸の伊達邵(いださお)老街へ。

ここで日月潭の景色を眺めながら昼食に舌鼓をうった。

連山繚繞淡煙含 連山 繚繞して 淡煙含む

湖面波平青似藍 湖面 波平らかにして 藍似も青し

日上月沈星尽処 日上り 月沈み 星尽くる処

乾坤悉泛水潭潭 乾坤 悉く泛べて 水潭潭たり

忠烈祠は、中華民国建国に係わる革命、日中戦争、国共内戦などで亡くなった英霊を祀る祠。大門、大殿、山門、文烈士祠、武烈士祠などの建物があり、大殿などの主要建築物は、北京にある故宮の大和殿を模して作られているらしい。鮮やかな赤色の柱や白い大理石の床が目を惹く。

定時に行われる衛兵交替式の見学は、台北観光の定番になっている。衛兵は大門と大殿の歩哨にたち、海軍→陸軍→空軍の順で半年ごとに交代、三軍それぞれヘルメットや軍服の色が異なるらしい。私たちが見学したのは空軍の衛兵であった。ちなみに見分け方は軍服の色で、陸軍は深緑、海軍は夏服が白、冬服が黒、空軍は青だとか。

定刻現來儀仗兵 定刻現れ来る 儀仗兵

整然作伍儼順行 整然として伍を作し 𠑊かに順行す

一爲警衛不微動 一たび警衛と爲れば 微動せず

六尺壮児疑有生 六尺の壮児 生有るを疑ふ

儀仗兵來戒四方 儀仗の兵は来たりて 四方を戒む

連天尽日衛祠堂 連天 尽日 祠堂を衛る

眼光炯炯無微動 眼光は炯炯 微動する無く

甚雨凄風亦不妨 甚雨凄風も亦た妨げず

世界四大博物館の一つとされる故宮博物院。中国四千年の歴史を体感できる観光スポットである。宋から清までの王朝が収蔵した至宝約七十万点のうち約二万点が常設展示されているという。過去数回訪れているが観きれない。

王朝書画訪先賢 王朝の書画に 先賢を訪ね

骨董造形看変遷 骨董の造形に 変遷を看る

文物盈楼方是宝 文物 楼に盈ちて 方に是れ宝

解明禹域四千年 解明す 禹域の四千年

ここは、古風なたたずまいが残る台北の問屋街。通り沿いに霞海城隍廟がある。このこじんまりとした廟の主神は街を守る神様城隍爺だが、何故かその妻である城隍夫人と縁結びの神様である月下老人も祀られている。月下老人のご利益は特に有名らしく、恋愛のパワースポットとして市内外から多くの人が訪れるらしい。海外からは日本人が一番多いとか。

掌中名簿与紅線 掌中に名簿と紅線と

廟宇神締男女縁 廟宇の神は締ぶ 男女の縁

何処姑娘合繊手 何処の姑娘か 繊手を合わせ

同心黙祝老翁前 同心 黙して祝る 老翁の前

喧鬧街頭小廟堂 喧鬧の街頭 小廟堂

神明霊験市中芳 神明の霊験 市中に芳し

篆煙裊裊漂無絶 篆煙 裊裊として 漂ふて絶ゆる無く

正見民人信奉強 正に見る 民人の信奉の強きを

台北のランドマーク台北101。

地上101階からなり、高さは約500メートル。タワー部には節のようなものが八つあり、遠くから望むと蒼くみえるガラス張りのカーテンウオールとあいまって一本の竹のように見える。

89階に設けられた展望台へ直行する高速エレベーターに乗る。所要時間は39秒。

そこからのパノラマビューは圧巻。91階に屋外展望台もある。

屹立城中千仞楼 城中に屹立す 千仞の楼

恰如蒼竹割天抽 恰も蒼竹の天を割きて抽づるが如し

登臨歴歴山河迥 登臨すれば 歴々として 山河迥かに

萬里一望収九州 万里一望 九州を収む

台北観光の定番の一つといわれる夜市。士林夜市は、人気・規模共に台北最大といわれて、B級グルメや雑貨を求める人で賑わっている。

夕食後の観光であったので、グルメ捜しはしなかったが。日本語での呼びかけもあり、お目当てのフルーツ釈迦頭を屋台で買い求め、一時だが夜市の雰囲気を味わった。果肉は甘く美味であった。

店肆連灯似昼焞 店肆の連灯 昼の似く焞らかなり

縦横隘路幾多人 縦横の隘路 幾多の人

忽聞少女鄕音叫 忽ち聞く少女の 郷音もて叫ぶを

笑指籠中衒土珍 笑って籠中を指し 土珍を衒ふ

ここは、台湾初代総統蒋介石の顕彰施設。中正は蒋介石の本名。

台湾三大観光名所の一つとされ、台北観光ツアーには必ず組み込まれる。

忠烈祠と同様に定時に衛兵交替式が行われるが、今回は時間があわず見学できなかった。以前、見学記念にとここの売店で空軍の衛兵のマスコットキャラ(首振り人形)を購入したことがあり、今回は陸軍と海軍を購入し三軍を揃えようとしたが、,残念ながらもう販売していないようであった。

丈夫剛健且精英 丈夫は剛健にして 且つ精英

儀仗相装做衛兵 儀仗 相ひ装ひて 衛兵と作る

一挙泰然従歩哨 一挙 泰然として 歩哨に従へば

当臨有事不嫌牲 当に有事に臨んで 牲となるを嫌はざるべし

ガイドブックによれば、西門町の由来は日本統治時代に遡る。

その賑わいは台北の渋谷・原宿といったところで、流行のファッションに身を包んだ若者たちが溢れ、新しい流行・文化の発信地としての役割も担っているらしい。残念だが、ここは車中観光となった。

城西此所往来隆 城西 此の所 往来隆んなり

潤飾人人街巷中 潤飾の人人 街巷の中

時好率先誇衒處 時好 率先して 誇衒する処

少年少女古今同 少年少女 古今同じ

台湾吟行会

松陵 芳野禎文

桃園国際空港(現地時間13:10着。ガイドは羅哲明さん。日本で15年ガイドの勉強をされた方。

チャーターバスで新幹線桃園駅へ移動。新幹線の出発時刻は14:43

時間待ちのため桃園駅前で散策する。駅前は樹齢十年程度のピンク系の桜が満開。

私にとって初めての台湾旅行であり初めて台湾大地を踏む。

初來此地驛頭閑 初めて来たる此の地 駅頭閑かなり

燦燦陽光南國山 燦々たる陽光 南国の山

爛漫櫻花人看少 爛漫たる桜花 人の看ること少なし

今將騒客歩臺湾 今将に騒客 台湾を歩さんとす

車両は日本メーカー製で快適。時間感覚は東京駅―小田原駅の感覚である。台中駅から羅ガイドの案内で徒歩で「宮原眼科」へ。宮原眼科は1927年、眼科医の宮原武熊が建てた眼科診療所。老朽化した建物をケーキ屋の「日出」が改築。

訪問のお目当ては果物トッピングのアイスクリーム。20分の待ち時間の後、「宮原眼科スペシャル

1275円」K氏、O氏と分け合って味を楽しむ。

軍醫仁愛刻其名 軍医の仁愛 其の名を刻す

館内裝新廛肆成 館内装ひ新たに 廛肆成る

佳品求來遊客列 佳品求め来たる 遊客の列

異郷楽味漸陽傾 異郷にて味を楽しめば 漸く陽傾く

日月潭は周囲33kmの淡水ダム湖。夕日の景色と秋の明月が絶景とのこと。今回の乗船は11:20なので昼間の景色を観覧。2018年2月6日の花蓮地震の後が今も残っていた。

其一 其の一

依舷四望旅情新 舷に依りて四を望めば 旅情新たなり

碧水青山映日辰 碧水青山 日に映ずる辰

震禍小丘今尚在 震禍の小丘 今尚ほ在り

鳥鳴草綠不看人 鳥鳴き草緑にして人を看ず

放舟眼界遠山靑 舟を放てば眼界 遠山青し

碧水盈盈風愈泠 碧水盈々として 風愈いよ泠し

夕照月明時未到 夕照月明 時未だ到らずとも

悠然湖景正須銘 悠然たる湖景 正に須く銘すべし

対岸は中国福建省

流水遙遙河口邊 流水遥々 河口の辺り

孤舟黒狗吠看天 孤舟の黒狗 吠えて天を看る

黒雲忽起雷光走 黒雲忽ち起こりて 雷光走り

殷殷轟音対岸遷 殷々たる轟音 対岸に遷る

三月二十九日 午前中龍山寺、霞海城皇廟、孔子廟を拝観。

寄り道して羅ガイドお薦めのお土産を購入。

昼食は鼎泰豊で小籠包を堪能。午後チャーターバスで桃園国際空港へ。

フットワークの良い羅ガイドのお陰で皆さんヘトヘト、勿論私もでした。