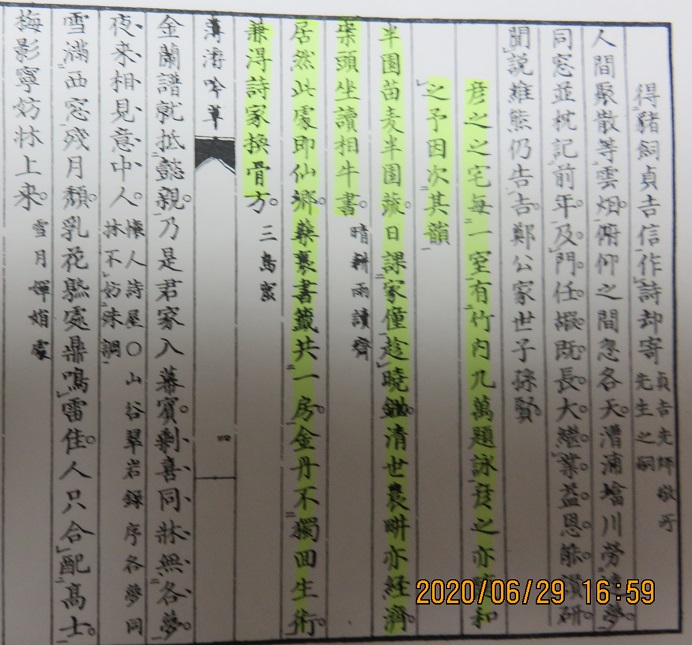

| 鷲津毅堂 文政8年11月8日(1825年12月17日)~明治15年(1882年)10月5日 |

| 尾張国丹羽郡丹羽村(現在の愛知県一宮市丹羽)で生まれた。 名は文郁、字は重光、通称郁太郎・貞助・九蔵、号は毅堂・蘇州・泉橋外史。 曾祖父は医師で文人、学舎有隣舎の基礎をつくった幽林。父は幽林の孫の益斎(通称徳太郎) で、大沼枕山や森春濤の師でもあった。2女の恒は門人永井匡温(久一郎)と結婚、のち永井荷風を生む。毅堂の生涯は、荷風の著書『下谷叢話』に詳しく述べられている。 幼児より父益斎の教えを受け、父の死後、伊勢安濃津の猪飼敬所に師事した。 弘化2年(1845)江戸に出て昌平黌に学んだ。嘉永3年(1851)清の武備の不備を説いた魏源の『聖武記』の抄録『聖武記採要』を刊行した。それが幕府の忌諱に触れて尾張藩籍を失い、一時房総半島に退避している。 嘉永5年(1852)結城藩校の教授となったが、6月には辞任。嘉永6年(1853)ペリーが浦賀に来ると、『告詰篇』を水戸藩の徳川斉昭に献呈した。この年、宣光は、上総国久留里藩に招かれ10人扶持を得た。 安政元年(1854)居を下谷御徒町に定め、そこで塾を開いていたが、11月 尾張藩の招きに応じて、明倫堂教授になるため一家で尾張名古屋に移住した。 慶応2年(1866)20人扶持から150俵と増給になり、当時7歳の藩主徳川義宜の読書相手および侍講となった。慶応3年(1867)明倫堂教授から督学に昇進し、村々を巡回し村民に講義を聴かせ、校内に他藩の学生の寄宿を許し、武術を盛んにするなどの改革を行った。この年、徳川慶勝に従って京都に赴き、幕府と薩長諸藩との間をとりもっている。 慶応4年(1868)明治新政府の徴士となり、明倫堂督学を辞任した。その後、太政官権弁事、大学校少丞を経て、陸前国登米県(宮城県の一部)の権知事となり、明治3年(1870)登米県と石巻県の合併にともない、県知事の任を解かれ、明治4年(1871)以降明治15年(1882)まで司法省に出仕した。 晩年、儒者とグループを組んで毎月詩筵を開いた。その仲間に三島中洲、川田甕江、重野成斎、中村敬宇らがいた。明治14年(1881)学士会の会員になったが、胃癌のため翌15年(1882)58歳で死去した。 著書に『親燈余影』『毅堂丙集』『薄遊吟草』がある。 「毅堂学人」の下に、陰刻「鷲津宣印」と陽刻「重光氏」の落款が押されている。 |

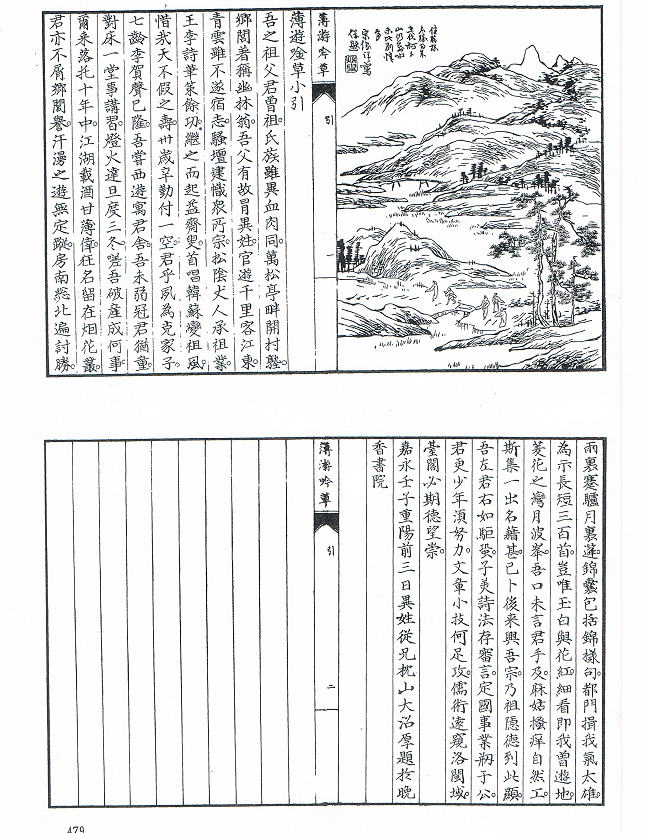

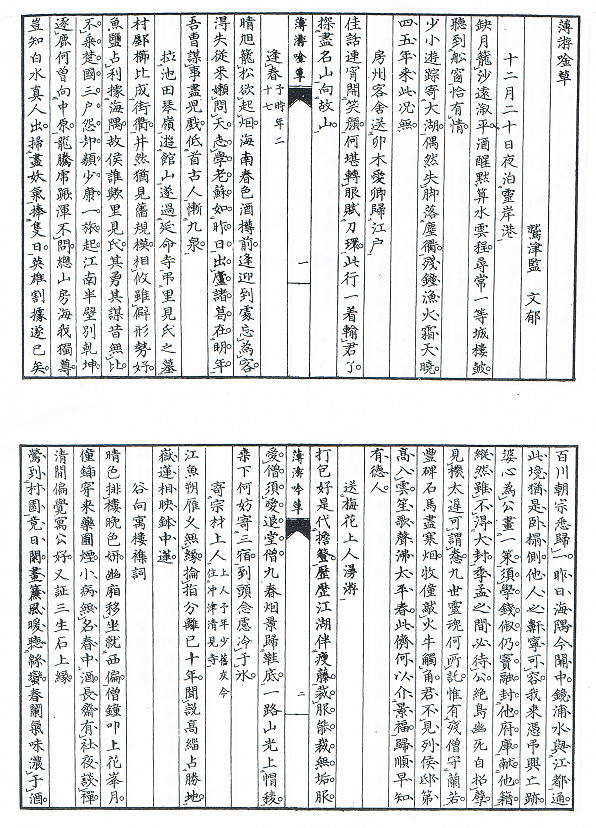

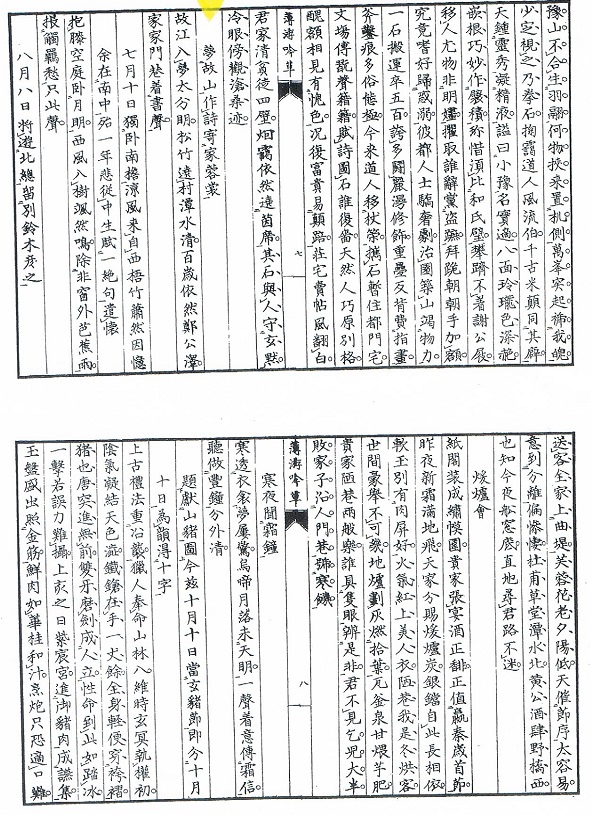

研修会ではこれまで大沼枕山の『房山集』、梁川星巖の『浪淘集』と、千葉県にちなむ漢詩を読んできた。これからは何回かに分けて鷲津毅堂(一八二五~一八八二)の『薄游唫草』を読む。今回は詩集の小引(小序)である。七言四十六句の古詩で、嘉永五年(一八五二)大沼枕山(一八一八~一八九一)が書いている。時に枕山は三五歳、毅堂は二八歳である。

小引では冒頭に枕山と毅堂との関係が記される。枕山の祖父と毅堂の曾祖父は同じ人であると。枕山の父は竹溪、祖父は鷲津幽林である。竹溪は幽林の長男で、故あって江戸の大沼姓を襲った。弟に松隠と杉井がいた。尾張の丹羽村の人である。長男が江戸に出て、鷲津家は弟の松隠が継ぎ、その跡を子の益齋が継いだ。益齋の長男が毅堂である。枕山と毅堂は姓は違うが、従兄弟の関係にある。

益齋は若くして亡くなったが、毅堂は「克家の子」(家業を治める親孝行の子)として、また七歳で李賀のような才能があると称えられた。枕山は一〇歳のときに父竹溪を亡くし、そのあとに父の弟の杉井が大沼家を継いだ。枕山は叔父との折り合いが好くなかったため、家を出て放浪し、一五歳ころ益齋の有隣舎へ行き、毅堂とともに学問に励んだ。毅堂は八歳である。小引に云う。

吾嘗西遊寓君舎 吾嘗て西遊して君が舎に寓す

吾未弱冠君猶童 吾未だ弱冠ならずして君は猶ほ童

對床一堂事講習 対床 一堂 講習を事とし

燈火達旦度三冬 燈火旦に達して三冬を渡る

枕山は一八の時に江戸に帰る。毅堂も郷閭の誉をいさぎよしとせず、「汗漫の遊」をなして「定蹤無」く、「房南総北」の景勝を巡った。やがて江戸で枕山に会うと房総で作った詩を示し、小引の執筆を依頼したのである。小引に云う。

爲示長短三百首 為に示す 長短三百首

豈唯玉白與花紅 豈に唯に玉白と花紅とのみならんや

細看即我曽遊地 細かに看れば即ち我が曽遊の地なり

菱花之灣月波峰 菱花の湾 月波の峰

吾口未言君手及 吾が口の未だ言はざるに君が手は及び

麻姑搔痒自然工 麻姑の搔痒 自然にして工なり

房総は枕山が二〇歳の時に旅をした所で、その折の詩を二一歳の時に『房山集』として編集出版した。右に「豈に唯に玉白と花紅とのみならんや」と云うのは、毅堂の旅が単なる物見遊山でもなく、詩も風流韻事だけではない、ということである。

毅堂が房州に旅だったのは嘉永三年(一八五〇)二六歳の冬一二月二〇日である。この年、毅堂は清の魏源の『聖武記』一四巻を抄録して『聖武記採要』三巻を出版している。この書は海防の策を講じたものであるが、このころ江戸の町では盛んに海防が論じられていたことから、五月に幕府は海防の議論をなしてみだりに人心を騒がすことを禁じる触れを出していた。毅堂は再三町奉行所から呼び出されたが、行方不明であった。そうした情況の中で十二月に房総へ出立したのである。つまり房総への旅は町奉行の詮議から逃れるためだったのである。翌嘉永四年(一八五一)になっても毅堂の行方が分からなかったため、結局版元が取り調べられ罰金を払い、落着した。

毅堂は嘉永四年、二七歳の春を房州に迎え、秋に江戸にもどった。小引には、この『薄游唫草』が出版されたら我々の祖先の陰徳を顕彰することになろうと云い、次のように結ぶ。

君更少年須努力 君更に少年 須らく努力すべし

文章小技何足攻 文章は小技にして何ぞ攻むるに足らん

儒術遠窺洛閩域 儒術遠く洛閩の域を窺はば

臺閣必期德望崇 台閣必ず期せん徳望の崇きを

「洛閩の域」とは朱子学・宋学をいう。毅堂は朱子学を学び、のち勤皇の側に立って維新を成し遂げ、明治政府で司法省書記官、司法権大書記官などを歴任することになる。

(平成二九年八月六日 於船橋中央公民館 参加者二十八名

鷲野正明

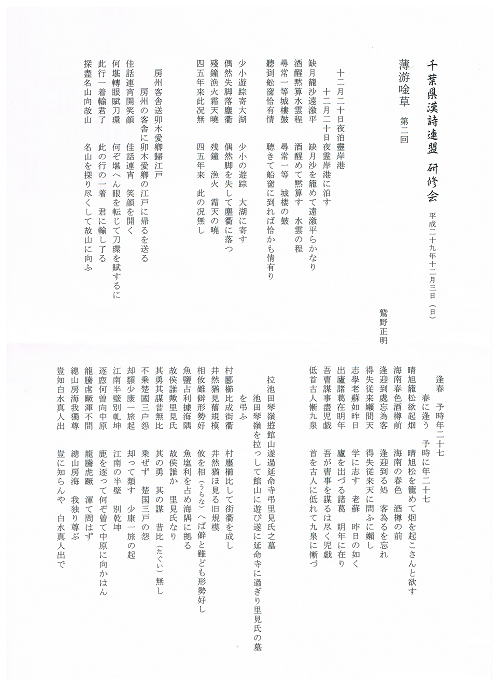

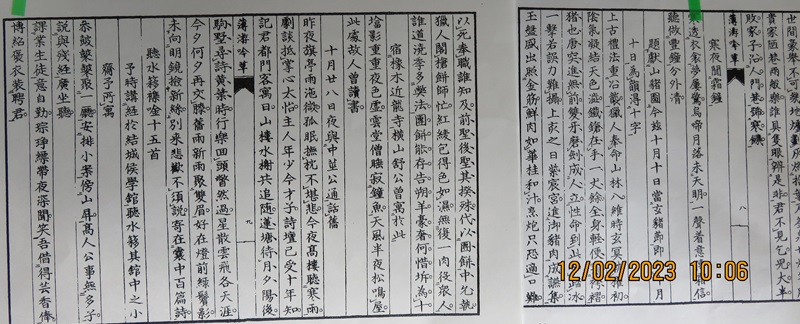

前回から鷲津毅堂(一八二五~一八八二)の『薄游唫草』を読んでいる。第二回の今回は、平成二十九年十二月三日、海神公民館で開催した。参加者は二十四名。

毅堂が房総へ旅立ったのは、嘉永三年(一八五〇)の歳晩。当時、幕府はお触れを出して、海防の策を論じることを禁じていた。が、毅堂は『聖武記採要』を出版してその禁を破ったため、町奉行の詮議を避けるべく房総へと旅立ったのであった。

十二月二十日夜泊靈岸港 十二月二十日夜霊岸港に泊す

缺月籠沙遠漵平 缺月沙を籠めて遠漵平らかなり

酒醒黙算水雲程 酒醒めて黙算す 水雲の程

尋常一等城樓皷 尋常一等 城楼の皷

聽到舩窗恰有情 聴きて船窗に到れば恰かも情有り

少小遊踪寄大湖 少小の遊踪 大湖に寄す

偶然失脚落塵衢 偶然脚を失して塵衢に落つ

殘鐘漁火霜天曉 残鐘 漁火 霜天の曉

四五年来此况無 四五年来 此の况無し

佳話連宵開笑顔 佳話連宵 笑顔を開く

何堪轉眼賦刀環 何ぞ堪へん眼を転じて刀環を賦するに

此行一着輸君了 此の行の一着 君に輸し了る

探盡名山向故山 名山を探り尽くして故山に向ふ

逢春 予時年二十七 春に逢う 予時に年二十七

晴旭籠松欲起? 晴旭松を籠めて?を起こさんと欲す

海南春色酒樽前 海南の春色 酒樽の前

逢迎到處忘為客 逢迎到る処 客為るを忘れ

得失従来嬾問天 得失従来天に問ふに嬾し

志學老蘇如昨日 学に志す 老蘇 昨日の如く

出廬諸葛在眀年 廬を出づる諸葛 眀年に在り

吾曺謀事盡児戯 吾が曺事を謀るは尽く児戯

低首古人慚九泉 首を古人に低れて九泉に慚づ

毅堂は池田琴嶺と館山の延命寺に詣で里見氏の墓を弔っている。詩があるが七言古詩の長編なのでここでは省略する。なお延命寺は南房総市の古刹で、里見氏(四代、六代、七代)の墓や板石塔婆などがある。「源氏里見系図」二巻は三芳村指定文化財、江戸の画士・江府宗庵の手になる「地獄極楽絵図十六幅」は南房総市文化財に指定されている。

鷲津毅堂は嘉永三年(一八五〇)十二月二十日房総へ旅立ち、翌年の正月を谷向(やむかい、現南房総市三芳町)の鈴木松塘の家で迎えた。詩集では「梅花上人の漫遊するを送る」詩、年少時の旧友である冲津清見寺の「宗材上人に寄す」詩につづいて、鈴木家寄寓を詠う詩が四首続く。ここでは紙幅の都合でその「寓楼雑詞」四首のうちの三首を紹介する。

其 二

鶯到村園竟日閑 鶯は村園に到りて竟日閑なり

畫簾風暖聽緜蠻 画簾風暖かにして緜蠻を聴く

春闌氣味濃于酒 春闌にして気味酒よりも濃やかに

晝永身心静似山 昼永くして身心静なること山に似たり

茶氣翛翛生竹裏 茶気翛翛 竹裏に生じ

書聲緩緩出花間 書声緩緩 花間に出づ

藤牀石枕蕭然卧 藤牀 石枕 蕭然として臥せば

夢與繁華一例刪 夢は繁華と一例に刪す

東風簾幙護輕寒 東風 簾幙 軽寒を護り

棐几新書手自攤 棐几 新書 手自ら攤く

花綻小紅装院落 花は小紅を綻ばせて院落に装ひ

苔分多碧與欄干 苔は多碧を分ちて欄干に与ふ

倦書儘把閒眠補 書に倦みては儘く閒眠を把りて補ひ

得句還應慧眼㸔 句を得ては還た慧眼に応じて看る

更喜㕑人諳食性 更に喜ぶ 㕑人食性を諳んじ

香蔬軟飯薦槃飡 香蔬 軟飯 槃飡を薦む

春影離離過枕邊 春影離々として枕辺を過ぎ

黒甜初覺意茫然 黒甜初めて覚めて意茫然たり

鶯鶯燕燕二三月 鶯々燕々 二三月

雨雨風風隂霽天 雨々風々 陰霽の天

虗室能容摩詰病 虚室能く摩詰の病を容れ

名園恰淂辟疆賢 名園恰も辟疆の賢を得たり

酒痕衣上成𢕄暈 酒痕 衣上に微暈を成し

細火時薰一縷𤇆 細火時に薰る 一縷の𤇆

ひっそりした部屋で病を癒すことができ、心ゆくまで美しい庭を愛でることができる。こうしてあっという間に春が過ぎ、鶯が去り燕がやってくる時節になった。酒のシミが着物につき、ときおりお香の香りが一条薫る。連作其の一で「小病無名春中酒」(小病名無く 春酒に中る)とも言う。身体の具合がよくなかったのだろう。毅堂は松塘家を拠点に房総の名勝を歩き、のちに「鋸山」に登り詩を作っている。

先人の作品はみなすばらしい。何度も繰り返して読み、表現と構成の妙を味わいたい

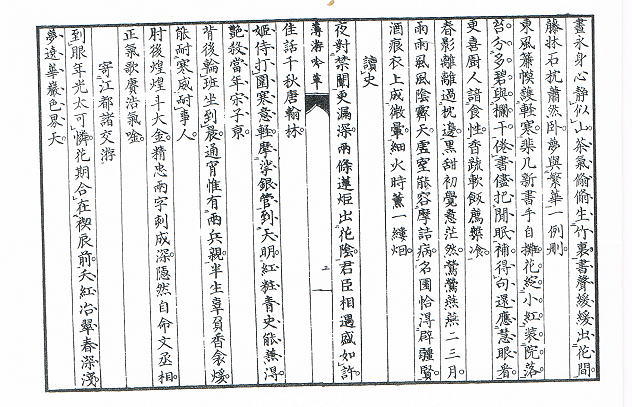

館で研修を行った。激しい暑さとなったが、二〇名の会員が参加した。鷲津毅堂は、二十六歳の嘉永三年(一八五〇)十二月二十日に房総へ出立し、翌嘉永四年秋江戸にもどった。その間に詠んだ詩集が「薄游唫草」で、研修会では「讀史」から順番に九首読んだ。その中から三首紹介する。まず江戸で交友のあった人たちに寄せた詩。

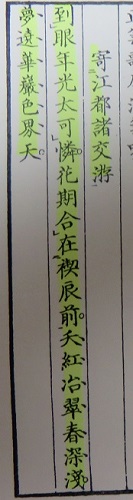

寄江都諸交㳺 江都の諸交游に寄す

到眼年光太可憐 眼に到る年光 太だ憐れむべし

花期合在禊辰前 花期合(まさ)に禊辰(けいしん)の前に在るべし

夭紅冶翠春深淺 夭紅冶翠 春深浅

夢遶華巖色界天 夢は遶る 華巖色界の天

眼に映る春の景色はとても愛おしい。花は三月上巳の前には咲きそろう。妖艶な紅の花、艶冶な緑の柳。それぞれ春の風情を醸し出す。あまりの美しさに、夢にも見るほど、と。南房総の春の訪れは早い。毅堂は、美しい春を存分に楽しんでいる。

房州では鈴木松塘(一八二三~一八九八)の家に厄介になっていた。松塘の家には一室ごとに竹内九萬(一八一五~一八六三)の詩があり、松塘は一々これに和韻していた。そこで毅堂もその韻に次韻した。「晴耕雨読齋」の詩。

半園苗麦半園蔬 半園の苗麦 半園の蔬

日課家僮趁曉鋤 日び家僮に課して曉を趁ふて鋤かしむ

清世農畊亦經濟 清世の農畊も亦た経済

庵頭坐讀相牛書 庵頭坐して読む 相牛の書

畑の半分は麦、半分は野菜が植えてあり、毎日召使に命じて明け方畑を耕すようにさせている。世の中が平和なとき、農耕もまた世を治め民を救う大切なこと。そこで私は雨の日には机の前に座って牛を見分ける本を読む、と。「経済」は「経世済民」の略で、国を正しく治め民を救うことをいう。

鈴木松塘は名は甫、字は彦之。号は松塘、東洋釣史、十髯叟堂、晴耕雨読斎。十七歳、梁川星巖の門に入り、明治になって七曲吟社を開いた。竹内九萬は名は鵬、字は九万。別号は酔死道人。豊前小倉の人。梁川星巌の玉池吟社に学んだ。詩集に「雲濤詩集」、著作に「蕉竹居詩話」などがある。

松塘の家には大沼枕山も梁川星巖も泊っている。「三島窟」の詩。

居然此䖏即仙郷 居然 此の処即ち仙郷

藥裏書籖共一房 薬裏 書籖 一房を共にす

金丹不獨囬生術 金丹 独り回生の術ならず

兼淂詩家換骨方 兼ねて得たり 詩家換骨の方

安らかなここは、まさに仙郷。薬も書物もともに一室のなかにある。金丹だけが蘇りの方法ではない。ここではまた、換骨奪胎して仙人になる、詩人の蘇りの方法がある。「換骨方」は、換骨奪胎の法。骨を取りかえ、生まれ変わらせること。蘇生の術の一つである。ここでは「詩家換骨方」とあるが、これは古人の詩文をもとにして、さらに創意工夫を加えて新しい作品を作ることをいう。「点鉄成金」とともに宋の黄庭堅が提唱した作詩法。

鈴木家は医者であり、また詩を善くした。鈴木家にいると、病を癒すことはもとより、作詩によって精神的にもリフレッシュする。まさに「仙郷」である。

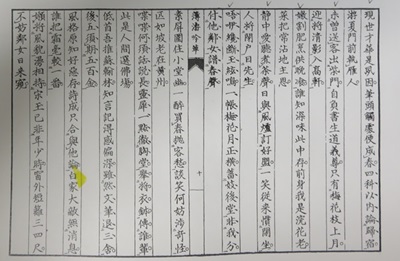

鷲津毅堂は嘉永三年(一八五〇)十二月二十日房総へ旅立ち、翌年の正月を谷向(やむかい、現南房総市三芳町)の鈴木松塘の家で迎えました。今回の研修では、鈴木松塘の家の部屋に「雪月嬋娟處」を詠った七言絶句と、長編古詩「登鋸山」を読みました.。

彦之之宅毎一室有竹内九萬題詠彦之亦随和之予因次其韻

彦之の宅一室毎に竹内九萬の題詠有り。彦之も亦た随ひて之に和す。予因りて其の韻に次す。(其の四首目)

雪滿西窓殘月頽 雪は西窓に満ちて残月頽(くず)る

乳花熟處鼎鳴雷 乳花熟する処 鼎(かなえ)雷を鳴らす

佳人只合配髙士 佳人只合(まさ)に髙士に配すべし

梅影寧妨牀上来 梅影寧んぞ妨げん 牀上に来たるを

雪の積もる窓の向こうに沈みゆく月が見える。明け方、静かな部屋で茶の泡が沸々と湧いて鼎が雷のように鳴っている。そこに、梅の花影が香とともにスーッと部屋に入ってくる。月が斜めだから花影が長く部屋に映るのだ。風流を愛でる部屋の主人(彦之)は高士。そこで梅を、高士にお似合いな佳人と言う。

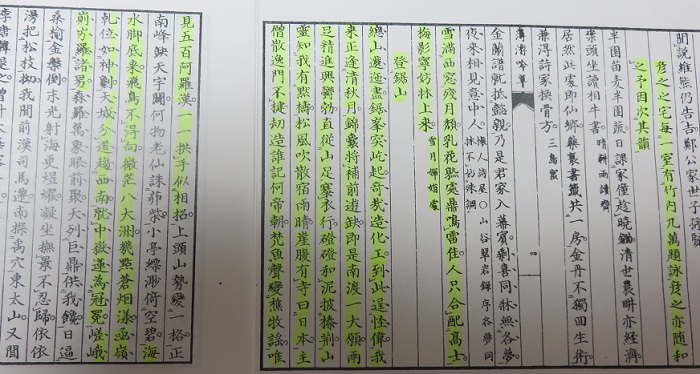

「登鋸山」(鋸山に登る)は長いので一部分を。

山を登り始めると降り続いていた雨が止んだ。それを次のように言う。

直従山足褰衣行 直ちに山足従(よ)り衣を褰げて行き

磴磴和泥披榛荆 磴磴 泥に和して榛荆を披く

山靈知我有黙禱 山霊 我に黙禱有るを知り

松風吹散宿雨晴 松風吹き散じて宿雨晴る

「黙禱」は心の中で祈ること。山の霊が晴れてほしいという私の願いを聞き入れて雨を晴らしてくれた、と。当時は鋸山の寺がいつできたか分からず荒れていた。ただ五百羅漢がみな拱手して迎えてくれた。

刧造誰記何帝朝 刧造 誰か記せん 何帝の朝かを

梵魚聲變樵牧謡 梵魚の声は変ず 樵牧の謡に

唯見五百阿羅漢 唯だ見る 五百の阿羅漢

一一拱手似相招 一一拱手して相招くに似たり

今は立派な日本寺が建っている。頂上からの景色。

海水脚底来 海水 脚底より来り

飛鳥不淂向 飛鳥 向かふを得ず

微茫八大洲 微茫たり 八大洲

㡬㸃蒼炯漾 幾点か蒼炯煙漾ふ

「八大洲」は八大洲国。日本をいう。

凾嶺乹位如神劖 凾嶺の乾位(けんい)神劖(しんさん)の如く

天城分道趨西南 天城道を分ちて西南に趨る

就中嶽蓮為冠冕 就中嶽蓮 冠冕為り

嵯峨崱屴羅諸男 嵯峨崱屴(しょくりょく)諸男を羅(あみ)す

「凾嶺」は箱根の嶺。「乾位」は乾の方位、西北。「嶽蓮」は富士山。「嵯峨」は山が険しくゴツゴツしているさま。「崱屴」は高く大きく聳えるさま。杜甫に「封西嶽賦」に「駢素虬超崱屴」とある。

以下、さらに山を絶賛し、村里で縮こまって過ごしていては、知見は竟に否塞してしまう。宇宙を窺い、心臆を開くべきだ。そのためには、ここに遊んで鋸山の風景のすばらしさを実感せよ、この山にはみなが千里よりやってきても期待を裏切らない、と結ぶ。

かつて吟行会で鋸山を上ったが、この詩を読んだからにはまた行かなくてはなるまい。

『薄游唫草』は鷲津毅堂(一八二五~一八八二)の房州旅游の詩集。毅堂は尾張(愛知県)丹羽郡の人。名は宣光。明治維新後、司法省書記官、司法権大書記官などを歴任した。

嘉永三年(一八五〇)十二月二十日、二十六歳の毅堂は房総へ出立し、翌嘉永四年秋、江戸にもどった。

讀鈴木彦之新𠜇詩集 鈴木彦之の新刻の詩集を読む

駿是大夫僧日蓮 駿は是れ大夫 僧は日蓮

海南人物不𡪹然 海南の人物 寥然たらず

又𣸸一個松塘子 又た添ふ一個松塘子

捲起波瀾茟若椽 波瀾を捲き起こして筆椽の若し

家在青山躳自畊 家は青山に在りて躬自ずから耕す

𨼆情太重官情輕 隠情太だ重く 官情軽し

深宵負手觀乾象 深宵手を負うて乾象を観れば

一㸃小㣲天際眀 一点の小微 天際明らかなり

新詩㡬卷手親刪 新詩幾巻か手親ら刪る

早已聲蕐落世寰 早に已に声華 世寰に落つ

匹似蘓家在西蜀 匹(まさ)に似たり 蘇家 西蜀に在るに

𨼆然名動兩都間 隠然として名は動く 両都の間

蓬莱三神山 蓬莱の三神山

何時分片股 何れの時か片股を分かつ

巖根揷飛濤 巌根は飛濤に揷しはさみ

浮空撑一柱 空に浮かんで一柱に撑へらる

今我了僊縁 今我僊縁を了(さと)り

来此布歩武 来りて此に歩武を布(し)く

大洞初禪地 大洞は初め禅地

神鑿不借斧 神鑿 斧を借りず

巾上石是天 巾上 石は是れ天

擬學孔父僂 孔父の僂に学ばんと擬(ほっ)す

紆曲破山胸 紆曲して山胸を破り

忽到坦石䖏 忽ち坦石の処に到る

道人揖我立 道人我に揖して立ち

清癯如脩脯 清癯(せいしゅう)脩脯(しゅうほ)の如し

招手坐石巔 手を招きて石巔に坐せば

萬里逼眉宇 万里 眉宇に逼る

此時秋潮滿 此の時秋潮満ち

瀛心月正吐 瀛心 月正に吐く

波彩與月華 波彩と月華と

目眩難覼謱 目眩みて覼謱(らる)し難し

四顧非塵境 四顧するに塵境に非ず

使我興飈舉 我が興をして飈挙(ひょうきょ)せしむ

劃然試長嘯 劃然として長嘯を試むれば

悠揚徹水府 悠揚として水府に徹す

大魚皆出聽 大魚皆出でて聴き

潛龍忽立舞 潜龍忽ち立ちて舞ふ

浩風生脚底 浩風脚底に生じ

凛乎毛髮竪 凛乎として毛髮竪てり

道人顧而言 道人顧みて言ふ

平生所希覩 平生希覩する所なり

茉利花 茉利花

六曲屏山素月眀 六曲の屏山 素月明らかなり

香叢浸影有餘清 香叢影を浸して余清有り

小憐玉體横陳夜 小憐の玉体横陳せる夜

聘淂名花補艶情 名花を聘し淂て艶情を補ふ

大沼子寿より感懐の作を示めされ即ち其の韻に次す

誤把生涯付市塵 誤って生涯を把りて市塵に付す

髙閑輸與卧雲身 髙閑輸与す 臥雲の身

紅粧従古貯金屋 紅粧古より金屋を貯へ

白面于今居赤貧 白面今に于いて赤貧に居る

猨不擇林何擇食 猨は林を択ばずんば何をか食を択ばん

硯能磨墨又磨人 硯は能く墨を磨し又人を磨す

孫弘東閤未曽闢 孫弘の東閤未だ曽て闢かず

誰禮時賢糜俸緡 誰か時の賢に礼して俸緡を糜やさん

未慣靦顔拜馬塵 未だ慣れず 靦顔馬塵を拝するに

半生竟坐苦吟身 半生竟に坐す 苦吟の身

性無覇氣猶違俗 性に覇気無くして猶ほ俗に違ひ

詩有珠光不救貧 詩に珠光有るも貧を救はず

世態紛紜歸隻眼 世態紛紜として隻眼に帰し

史論酷剥欠完人 史論酷剥して完人を欠く

一枝茟𠰥持門婦 一枝の筆は門を持する婦の若きも

能為先生辨酒緡 能く先生の為に酒緡を弁ぜん

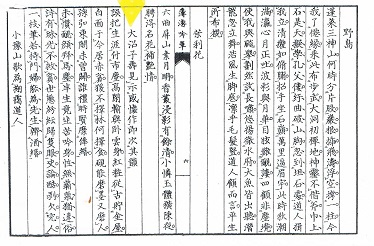

小豫山歌為掬靄道人 小予山の歌 掬靄道人の為に

豫山不合生羽翮 予山合(まさ)に羽翮を生ずるべからざるに

何物挾来置机側 何物か挟み来りて机の側に置く

萬峯𥤮起𧚜我魄 万峰𥤮起して我が魄を𧚜(うば)ひ

少㝎視之乃拳石 少しく定まれば之を視て乃ち拳石とす

掬靄道人風流伯 掬靄道人は風流の伯

千古米顛同其廦 千古の米顛と其の廦を同じうす

天鍾靈秀凝精液 天 霊秀を鍾(あつ)め精液を凝らし

謚曰小豫名實適 謚(おくりな)して小予と曰ひ名実適す

八面玲瓏色深赩 八面玲瓏 色深赩(しんきょく)

嵌根巧妙作襞積 嵌根(かんこん)巧妙 襞積を作す

珎惜湏比和氏璧 珍惜 須らく和氏の璧に比すべし

𣝴躋不着謝公屐 攀躋着けず 謝公の屐

移人尤物非眀嫿 人に移しては尤物も眀嫿(めいかく)に非ず

㩴取誰辭黨盗蹠 㩴取(かくしゅ)誰か辞せん 盗蹠に党するを

拜跪朝朝手加額 拝跪して朝朝手額に加へ

究竟嗜好歸惑溺 究竟嗜好は惑溺に帰す

治園築山竭物力 園を治め山を築きて物力を竭くす

一石搬運卒五百 一石搬運して卒五百

誇多鬪麗澷修飾 多きを誇り麗を鬪はせて漫りに修飾す

重疉反背費指畫 重畳反背指画を費やし

斧鑿痕多俗態極 斧鑿の痕多く俗態極まれり

携石暫住都門宅 石を携へて暫らく住む都門の宅

文塲傅翫聲籍籍 文場傅翫して声籍籍

賦詩圖石誰復嗇 詩を賦し石を図して誰か復た嗇ならん

醜額相見有愧色 醜額相見て愧色有り

况復富貴易顛踣 况んや復た富貴顛踣(てんぼく)し易きをや

荘宅賣帖風翻白 荘宅の売帖 風白を翻す

𤇆靄依然遶茵席 煙靄依然として茵席を遶る

其石與人守玄黙 其の石 人と玄黙を守り

冷眼傍觀滄桑迹 冷眼もて傍観す滄桑の迹

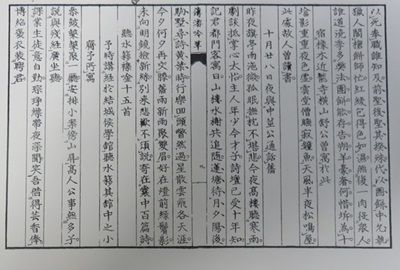

鷲津毅堂は嘉永三年(一八五〇)十二月二十日鉄砲洲から房総へ旅立ち、鈴木松塘(一八二三~一八九八)の家(現南房総市三芳町)に逗留して名勝を訪ね、多くの詩を作りました。

今回の研修では五首の詩を読みました。その中から。

夢故山作詩寄家蓉裳 故山を夢みて詩を作り家の蓉裳に寄す

故江入夢太分眀 故江夢に入りて太(はなは)だ分眀

松竹遶村潭水清 松竹村を遶りて潭水清し

百歳依然鄭公澤 百歳依然たり鄭公の沢(たく)

家家門巷着書聲 家家門巷 書声を着く

詩題中の「故山」は故郷の山。毅堂の故郷は、尾張(愛知県)丹羽郡。「蓉裳」は毅堂の弟。名は光恭、蓉裳は号。

転句の「鄭公」は後漢末の学者鄭玄(じょうげん)。論語の注釈を書いた。

毅堂は、ある時故郷の夢をみた。故郷は松や竹が村をめぐり淵の水も清らか。そして家々の門や巷には読書の声が響いていた、と。「鄭公の沢」とあるので『論語』を素読する声だったのだろう。

故郷では、曾祖父の鷲津幽林、祖父松陰、父益斎が有隣舎を開いて遠近からやってきた学生などに学問を授けていた。「百歳依然」と言うように百年にわたって儒学を教えていた。毅堂は、そろそろ家が懐かしくなったようだ。

七月十日、獨卧南檐、涼風来自西、梧竹蕭然。因憶余在南中、殆一年。悲従中生、賦一絶句遣懐

七月十日、独り南檐に臥すに、涼風西より来たりて、梧竹蕭然たり。因りて憶ふ余南中に在りて、殆ど一年なるを。悲しみ中従(よ)り生じ、一絶句を賦して懐を遣(や)る

抱膝空庭卧月眀 膝を抱きて 空庭 月明に臥す

西風入樹颯然鳴 西風樹に入りて颯然として鳴る

除非窗外芭蕉雨 窓外芭蕉の雨を除非して

棖觸羈愁只此聲 羈愁を棖觸(とうしょく)するは只だ此の声

「除非~只~」は、~するのは徐非以下のものだけだが、それ以外には只だ~があるだけだ、と只の後に挙げるものを強調する。

「除非」はただそれだけ、と唯一のものを挙げる。

「除非窗外芭蕉雨、只此聲棖觸羈愁」を平仄の関係で入れ替えたと考えると分かりやすい。

「棖觸」は触発する、感触する、物にふれて感じる、の意。

「羈愁」は旅の愁い。旅の愁いを起こさせるのは、芭蕉が雨に打たれる音の外に、ただ梧竹が風に鳴る寂しい音だけだ、と。

八月八日、將遊北總留別鈴木彦之

八月八日、将に北總に遊ばんとして鈴木彦之に留別す

送客全家上曲堤 客を送って全家曲堤に上る

芙蓉花老夕陽低 芙蓉の花は老いて夕陽低(た)る

天催節序太容易 天の節序を催すこと太だ容易なり

意到分離偏𢡖悽 意の分離に到ること偏に惨悽なり

杜甫草堂潭水北 杜甫の草堂 潭水の北

黄公酒肆野橋西 黄公の酒肆 野橋の西

也知今夜舩窓底 也(また)知る 今夜 船窓の底

直地尋君路不迷 直地(ただち)に君を尋ねて路迷はず

「鈴木彦之」は鈴木松塘(一八二三~一八九八)。安房の人。

名は甫、字は彦之。号は松塘、東洋釣史、十髯叟堂、晴耕雨読斎。十七歳、梁川星巖の門に入り、明治になって七曲吟社を開いた。

毅堂は房州の旅中、主に鈴木松塘の家に逗留していた。

「芙蓉花」はハスの花。

「惨悽」はいたましく悲しい。

「杜甫草堂」は鈴木松塘の住まいを言う。

「潭水北」は隠者が住む滄浪の水の北、の意。

杜甫の「狂夫」に「万里橋西一草堂、百花潭水即滄浪」とある。鈴木松塘の家の南に流れている川を指すが、未詳。

「黄公酒肆」は黄公の飲み屋。『世説新語』傷逝篇の話を踏まえる

。西晋の王戎が尚書令となって黄公の酒壚を通りかかったとき、お付きの者に「昔、嵆康と阮籍とこの酒壚で飲みあかし、竹林の遊びの末席にあずかったものだ。

二人が亡くなって以来、政務にしばられてままならず、今日ここを見ると、近いのだが遥かな山河のように思われる」と言った。

唐の張謂の「湖中対酒作」に「茱萸湾頭帰路賖(はる)かなり、願はくは君且く宿せよ黄公の家」ともある。

友好を深めた懐かしい飲み屋のイメージ。松塘の家の近く、野橋の西に飲み屋があったのだろう。

家の者がみな見送りに堤まで来てくれた。ハスの花は枯れ、夕陽が沈もうとしている。月日の経つのは早い、こうして別れて行くのは悲しい。君の家は杜甫の草堂のように風雅に満ち、清らかな川の北にある。野橋の西には飲み屋もある。この懐かしい所に別れを告げて行くのだ。今夜、船底で夢を見て、君を訪ねに来ても道に迷うことはない。

「留別」は、旅立つ人が、見送る人に残していく詩。この詩は、友情とお礼の気持ちのこもった詩である。

煖爐㑹 煖炉会

紙閣装成繡幙圍 紙閣装ひ成って繡幙囲む

貴家張宴酒正馡 貴家宴を張って酒正に馡(かんば)し

正值嬴秦𡻕首莭 正に嬴秦(えいしん)歳首の節に值ひ

昨夜新霜滿地飛 昨夜 新霜 満地に飛ぶ

天家分賜煖爐炭 天家分賜す 煖爐の炭

銀鐺自此長相依 銀鐺此れ自(よ)り長く相依る

軟玉別有肉屏好 軟玉別に肉屏の好き有り

火氣紅上羙人衣 火気紅上る 美人の衣

陋巷我是冬烘客 陋巷 我は是れ冬烘(とうこう)の客

世間豪舉不可㡬 世間の豪挙幾(こいねが)ふべからず

地爐劃灰燃拾葉 地爐灰を劃して拾葉を燃し

瓦釡泉甘煨芋肥 瓦釡泉甘くして煨芋(わいう)肥ゆ

貴家陋巷兩般樂 貴家 陋巷 両般の楽しみ

誰具隻眼辨是非 誰か隻眼(せきがん)を具(そな)へて是非を弁ぜん

君不見乞児大半敗家子 君見ずや 乞児は大半敗家の子

沿人門巷號寒饑 人の門巷に沿って寒饑を号(さけ)ぶ

〇煖爐會(会)―節会の一つ。 〇紙閣―ふすまで仕切られた立派な部屋。「紙門」もふすま。「紙窓」は障子をいう。 〇繡幙―美しい幕。 〇嬴秦―秦をいう。「嬴」は秦の姓。 〇歳首―一年の初め。秦では十月(孟冬)を歳首とした。『漢書』周昌伝。漢の時、一月を歳首に改めた。 〇天家―天下を家とする者。中国では天子。日本では将軍。 〇銀鐺―銀の鍋。 〇軟玉―豆腐。蘇軾「豆腐」に「筋上凝脂滑、鐺中輭玉音」とある。 〇肉屏―肉屏風。唐の楊国忠が客席に飲酒するとき、妓女を四囲に立てて屏風とした故事。 〇冬烘―「烘」は、もえる。冬は寒いはずなのに熱していること。頭がのぼせて明晰でない意。 〇豪挙―豪傑の風を装う。男気のある振る舞い。おとこだて。 〇幾―こいねがう。 〇煨芋―灰の中に入れて焼いた芋。 〇隻眼―片目。 〇乞児―物もらい。 〇敗家子―家産をそこなった子息。放蕩息子。「敗家」は家を滅ぼすこと。

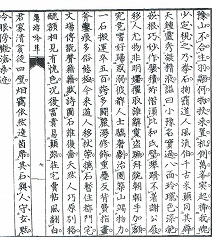

寒夜聞霜鐘 寒夜霜鐘を聞く

寒透衣衾夢屢驚 寒は衣衾に透りて夢屢しば驚く

烏啼月落未天眀 烏啼き月落ちて未だ天明ならず

一聲着意傳霜信 一声着意して霜信を伝ふ

聽做豐鐘分外清 聴いて豊鐘と做して分外清し

〇霜鐘―冬の明け方の鐘の音。 〇一声―鐘の音。 〇着意―念を入れて。心をこめて。 〇霜信―霜のたより。ちなみに「霜信」は雁の異名。到れば霜が降りるから。 〇豊鐘―美しい鐘の音。 〇分外―身分不相応。

鷲津毅堂は二十六歳の嘉永三年(一八五〇)十二月二十日舟で房総にやって来、翌嘉永四年(一八五一)江戸に戻ります。

江戸に戻る道すがら、下総結城の侯學舘の聽水簃に寄寓して経書を講じています。

今回の研修会ではそこで詠われた詩を読みました。ここではその中から三首紹介します。

未曽送客出柴門 未だ曽て客を送って柴門を出でず

自負書生道義尊 自負す 書生道義の尊きを

只有梅花枝上月 只だ梅花枝上の月のみ有って

迎將清影入髙軒 清影を迎へ将(もっ)て高軒に入る

毅堂は出歩いて遊ぶこともなかったようで、書生としての道義を守っていました。

訪ねて来る人もいません。ただ、梅花を照らす月の清らかな光が部屋に入ってくるのを迎えると言います。

清らかな月影のなか、梅の馥郁とした香りが漂います。

嫩割肥烹供晚飡 嫩割肥烹 晚飡に供す

誰知深味此中存 誰か知らん 深味此の中に存するを

前身我是浣花老 前身 我は是れ浣花老

菜把常沾地主恩 菜把常に沾ふ 地主の恩

「肥嫩」は肥えてやわらか。「割烹」は肉を切って烹ること、料理することを言います。

「浣花老」は杜甫です。「浣花」は、四川省成都郊外の浣花渓。杜甫が草堂を築いて平穏な生活を送った所です。

毅堂は、自分の前世は杜甫だ、おいしい料理をご主人からご馳走になっているからだ、ありがたい、と言います。

「地主の恩」は、杜甫の「園官送菜」に「淸晨送菜把、常荷地主恩」―朝早く野菜の束が送られてきた、いつもこの地の主人(柏茂琳)の御恩をこうむっているーを踏まえています。

杜甫の詩は大暦二年(七六七)夔州瀼西に仮住まいしていた時の作。

静中愛聽煮茶聲 静中聴くを愛す 茶を煮るの声

日與風爐訂好𥂀 日び風爐と好𥂀を訂す

一笑従来慣閑坐 一笑す 従来閑坐に慣れ

人將閉户目先生 人 閉戸を将(もっ)て先生と目するを

「風爐」は茶の湯をわかす道具。

「訂好𥂀」は、友としてよい交わりを結ぶこと。「訂」は結ぶ意。

「一笑」は一笑いする、微笑む。白居易「長恨歌」に「回眸一笑百媚生、六宮粉黛無顔色」―眸を回らして一笑すれば百媚生じ、六宮の粉黛顔色無し」とあります。

「閉戸」は家に閉じこもって読書すること。漢の孫敬は家に閉じこもって読書したので「閉戸先生」と呼ばれました。

毅堂も家に閉じこもって読書ばかりしているので「閉戸先生」と呼ばれた、と。

毅堂が書生としての道義を実践していたことがよく分かります。