令和6年11月16日(土)

令和六年十一月十六日(土)、九時三十分、JR鶯谷駅北口改札出口に集合。

今回の吟行会は、参加者十四名、根岸界隈と上野のお山を東から西に旧所名跡を巡る。

徒歩の行程で約7キロの吟行である。

曇天であったが晩秋らしい気候のなか、まず書道博物館と子規庵へ向った。

駅から徒歩数分のところにあるが、根岸界隈(鶯谷から日暮里)は、戦前は文人墨客が多く住んだ閑静な住宅街であったらしいが、今はホテルがひしめき合っていて昔を偲ばせる風情はまったくない。

そのホテル街を抜けると博物館と子規庵にたどり着く。

漢字の起源と成り立ちを知ることは漢詩を学ぶ者にとって意義深い。吟行会の最初の訪問地としたのは、この会を企画した河野理事の心憎い趣向である。

この博物館は、洋画家で書家の中村不折が四十年にわたり蒐集した中国、日本の様々な絵画-+や書作品など書道史研究上重要なコレクションを展示した専門博物館である。

昭和十一年(1936)に開館した。甲骨文字、青銅器の文字、石碑の文字などの考古品の展示を通して漢字の始まりと変遷について解き明かしてくれる。

中村不折の自宅(博物館に隣接していたが今はない)と正岡子規の住居(子規庵)は指呼の間にあり、二人に親交があった。子規は不折からもらった絵の具を使って病牀で絵を描いたという。

さて、博物館を後にして、次は子規庵へ。細い道を挟んだ筋向かいににある。

子規庵は、俳句や短歌に新風を吹き入れてその中興の祖となった俳人正岡子規の旧宅である。

子規は晩年の八年間をここで過ごした。

木造平屋の一軒屋は太平洋戦争の空襲で焼失したが、子規の門弟であった寒川鼠骨により再建され、現在に到っている。

都の指定史跡となっている。家屋は板壁・木製窓の造りで戦前の面影を残す。

庵の室内は内覧ができ、六畳の書斎には庭に面して子規が使った机(複製)があり、背後から庭を眺めるとありし日の子規の姿を思い浮べることができるようになっている。小さい庭には、草花が茂りその一角に句碑ある。死の前日に詠んだ絶筆三句のうちの一つ、

糸瓜咲いて 痰つまりし 仏かな

が刻まれている。

因みに、残りの二首は次のとおりで、その時に同席した碧梧桐の証言によれば、この順で詠まれたという。

痰一斗糸瓜の水も間にあはず

をととひの糸瓜の水も取らざりき

病苦のなかで数多くの俳句や短歌を残し、その革新に力を注いだ三十四年の短い生涯であった。

子規は、俳句は写生、読んだときに情景が生き生きと目に浮かぶようでなければだめだと言う。漢詩もまた然り。鷲野会長も、「風景を具体的に描く、目の前に見えるように作詩するように」と常々説かれているところである。

過子規庵 子規庵に過る

巷閒庵主病牀身 巷間の庵主 病牀の身

藥水空求獨愴神 薬水 空しく求めて 独り神(こころ)を愴ましむ

絲瓜懸架今猶舊 糸瓜 架(たな)に懸りて 今猶ほ旧のごとくも

唯欠堂中詞伯人 唯欠く 堂中 詞伯の人を

この寺は、天台宗関東総本山の寺院である。

山号は東叡山(とうえいざん)。開基(創立者)は江戸幕府三代将軍の徳川家光であり、開山(初代住職)は天海大僧正、本尊は薬師如来。江戸城の鬼門除けとして、江戸城の北東に位置する上野の山に寛永寺を設けた。

比叡山にならい、「東の比叡山」という意味で山号を「東叡山」とした。

江戸時代には、上野山一帯が寛永寺の境内で、飛鳥山と並ぶ桜の名所として知られ、庶民の行楽地であったという。

また、寛永寺といえば、幕末の大政奉還後に十五代将軍徳川慶喜が恭順謹慎したところでもある。

当日は、思いがけなく慶喜公が蟄居した大慈院書院「葵の間」(この名称は昭和に命名された)を特別に拝観させていただく機会を得た。

これは、盟友芳野理事のご尽力によるもので、氏はもと大慈院の住職で、現在は三十三間堂の門主でいらっしゃる杉谷義純大僧正と旧知の間柄で、そのご縁によるものであった。大僧正のご子息で天台宗圓珠院の住職で寛永寺執事の杉谷義恭様から懇切丁寧なご説明を頂いた。

この場を借りて、お三方に改めてお礼申しあげます。

この書院で、大政奉還後に蟄居していた慶喜公は、幕臣で剣術・書の達人である山岡哲太郎(鉄舟)に恭順謹慎の真意を駿府の東征軍総督府に伝える命を下した。

偶々、「山岡鉄舟・高橋泥舟」(岩下哲典著/ミネルヴァ書房)を読んだ直後であったこともあり、そのときの両者の問答が眼前に浮かぶようであった。江戸城無血開城の経緯に興味のある方にはお薦めの書である。

また、寛永寺は幕末に上野戦争の舞台となったところでもある。

江戸城無血開城の約成り、慶喜公が水戸に蟄居した後、彰義隊がここに立て籠もって官軍を迎え撃った上野戦争が起こった

。これにより五重塔、清水堂、大仏殿などを残して寛永寺の伽藍は灰燼と帰してしまった。また、寺域も明治政府により縮小され、上野公園や上野駅の用地となり大きく変貌をとげることとなった。

寛永寺憶彰義隊 寛永寺にて彰義隊を憶ふ

戰場跡盡復秋終 戦場の跡尽きて 復た秋終き

迥憶敗軍情不窮 迥かに敗軍を憶へば 情窮まらず

落木蕭蕭一山寂 落木蕭蕭 一山寂たるに

況於殷殷梵鐘中 況や殷殷たる梵鐘の中に於いてをや

大鳥居を潜ると参道脇には諸国の大名が寄進した灯籠が並ぶ。ここの東照宮は、寛永四年(1627)、家康の願いで藤堂高虎が上野の自邸の敷地内に創建したといわれる。

社殿の黒色と金色を基調とした装飾は、重厚感と威圧感があり、壮観である。当日も、インバウンドの人達も含め、多くの拝観者で混みあっていた。

現在の社殿は慶安四年(1651)に三代将軍家光が改築したもので、幕末の上野戦争、関東大震災や前の大戦でも奇跡的に焼失を免れてきた。そのため強運な神社として、また家康を祭神としていることから出世、勝利、健康長寿の神様として信仰されていると聞いた。

私は歳だけにここでは健康長寿だけをお願いして手を合わせることにし、社殿をじっくりと観賞させて頂くことにした。

東照宮での拝観を終えて次に向うは上野大仏。そして、時の鐘の鐘楼を右手に見て芭蕉の句を思い出しながら、花園稲荷神社・五条天神社を経て不忍池辨天堂と歩を進める。

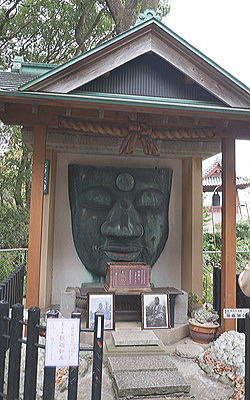

大仏を 埋めて白し 花の雲

と子規が一句を残している上野大仏。

関東大震災や前の大戦時の供出令による徴用でその面影はなく、ただ、紅葉の木々に囲まれてお顔のみが残る。

創建は寛永八年(1631)、大仏殿の跡地には仏塔が建立されている。

度重なる罹災から「もうこれ以上は落ちない」ということで、合格祈願に訪れる受験生が多いらしい。

寛文九年(1669)に設けられたこの鐘は、現在も正午と朝夕六時の計三回、毎日江戸時代と変わらぬ音色で時を告げており、環境庁(当時)選定の「日本の音風景一〇〇選」の一つに選ばれている。

花の雲 鐘は上野か 浅草か

芭蕉の句である。空に雲のように棚引く桜が満開の日、芭蕉は深川の芭蕉庵で鐘の音を耳にし、寛永寺の鐘か浅草寺の鐘かと思いを巡らせた。泰平の江戸に流れるのどかな雰囲気を伝える一句である。高層ビルが林立する今日では味わえない風情だ。

天海大僧正が寛永年間に不忍池を琵琶湖に見立て、竹生島(ちくぶじま)になぞらえて弁天島(中之島)を築かせ、そこに辨天堂を建立した。

現在のお堂は昭和三十三年に再建されたもの。本尊の八臂大辯才天も琵琶湖の竹生島の宝厳寺から勧請したものという。

この時期、お堂は池を埋める敗荷に囲まれ、緑の堂宇と朱色の柱のお堂が少し色褪せてみえた。

俗的だがやはりお堂は咲き乱れる蓮の花に包まれていたほうがありがたみも一層あっていいように思えた。

この観音堂は、天海大僧正が京都清水寺を模して寛永八年(1631)に創建。規模は小さいが、京都の清水寺本堂と同様の懸造建築である。

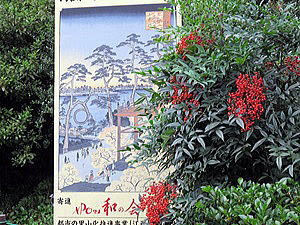

不忍池に臨む正面の舞台造りは、江戸時代より浮世絵に描かれるなど著名な景観である。

舞台下の斜面には枝がくるりと輪を描く「月の松」が復元されている。初代の松は、明治時代に台風で倒れたらしい。

この松は、歌川広重「名所江戸百景」のなかの「上野山内月の松」でもしっとりとした秋の情景とともに描かれている。

広重の描いた枝の輪を通して見える景色は、秋の不忍池を挟んで対岸の池之端や本郷あたりの民家だが、再現された松は位置が異なるのか、枝の輪を通して見えるのは緑靑色の堂宇と朱色の柱があざやかな辨天堂である。

これも観光客の受け狙いの感は否めないが、対岸の味気ないビルの並びよりは遥かに絵になる。蓮の開花季節ともなればなおさらであろう

。因みに、広重は桜の季節、花見客で賑わう「上野清水堂不忍ノ池」でもこの松を描いている。

清水観音堂での観賞を終え、舞台橫の階段を南に降りると山王台。左手に秋色桜(しゅうしきざくら)、前方斜め左手に彰義隊の墓、そして前方に吟行の終着地である西郷隆盛の銅像がある。

清水観音堂の傍らにある枝垂れ桜(ヤエべニシダレザクラ)。この桜の脇に井戸と句碑がある。

井戸ばたの桜あやふし酒の酔

この句は元禄のころ、日本橋小網町の菓子職人の娘お秋(当時十三歳)が、花見客で賑わうここの井戸端の様子を詠んだもの。桜の枝に結ばれたこの句は、時の輪王寺宮(東叡山主)に賞せられ、一躍江戸中で大評判となった。

彼女は、九歳で宝井其角の門に入り、俳号を秋色と名のった。以来この桜は秋色桜(しゅうしきざくら)と呼ばれるようになったという。

後世、その詩才と親孝行を讃えた講談や落語にもなった

秋色桜 秋色の桜

少女吟哦露井櫻 少女は吟哦す 露井の桜

風流瑤韻忽驅名 風流の瑶韻 忽ち名を馳す

樹經百歳幾回代 樹は百歳を経て 幾回か代はるも

不變高才騒客情 変らず 高才 騒客の情

墓碑は、西郷隆盛銅像の後方にある。明治七年(1874)に彰義隊の生き残りの人達が新政府の許可を得て墓を建てた。ただ、当時はまだ彰義隊に対する新政府の風当たりが強かったのか、墓石には「戦死之墓」と刻まれたのみであった。因みに、銘は山岡鉄舟の筆によると伝えられている。

過彰義隊墓 彰義隊の墓に過る

半日孤軍大敗終 半日にして 孤軍 大敗して終き

伏屍累累一山空 伏屍 累累として 一山空し

思惟往事閑傾聽 往事を思惟して 閑かに傾聴すれば

鬼哭啾啾墳墓中 鬼哭啾啾 墳墓の中

今は、上野といえばなんと言っても西郷さん。

西鄕隆盛銅像 西郷隆盛銅像

維新大業偉勲成 維新の大業 偉勲成る

見敍高官疎世榮 高官に叙せらるるも 世栄を疎んず

豪傑擧兵終作賊 豪傑 兵を挙げて 終には賊となるも

後人埋骨不埋名 後人 骨を埋めて 名を埋めず

西郷(せご)どんと愛犬の薩摩犬ツンに挨拶をして、今回の吟行会はお開きとなった。

全行程7キロは、出不精の私には足が棒になるようなツアーだったが、初めて訪れる史跡もあり実りの多い吟行であった。

最後に、今回も河野理事による綿密な行程の企画と当日の丁寧な引率により充実した吟行会ができたことにこの場を借りてお礼を申しあげます。これからも宜しくお願いいたします。