1、徳川昭武公 徳川昭武公

維新以後興生稠 維新以後 興の生ずること稠し

騎自行車遠路周 自行車に騎りて遠路を周り

閑製陶磁形象妙 閑に陶磁を製して形象妙に

相機撮影意悠悠 相機もて撮影して意悠々たり

※「パリの徳川昭武」

パリでの撮影。髪型や容貌から、第2次滞欧後半の撮影と考えられている。

松戸市戸定歴史館所有

登山臨水放雙眸 山に登り水に臨みて双眸を放ち

好處風光撮欲留 好む処の風光 撮りて留めんと欲す

情趣最多何照片 情趣最も多きは何れの照片ぞ

妻蹲母立玉梅頭 妻は蹲り母は立つ 玉梅の頭

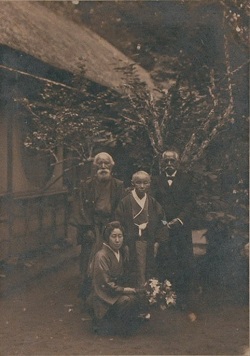

※「西山荘にて」

茨城旅行の際に西山荘で母秋庭と妻八重を撮影したもの。昭武が八重を撮影した写真はとても珍しいという。

松戸市戸定歴史館所有

新車購得伴朋行 新車購ひ得て朋を伴ひて行く

諸館遙尋幾許程 諸館遙かに尋ねて幾許の程ぞ

粕壁紫雲新翠滴 粕壁の紫雲は新翠滴り

稻毛海氣暮潮平 稲毛の海気は暮潮平らかなり

※「自転車(千葉県下稲毛海気館にて)」

昭武はコロンビア自転車やハンバー自転車を利用して埼玉春日部の紫雲閣や千葉稲毛の海気館等を訪れている。「自転車遠乗記」や「里程表」なども残っている。

松戸市戸定歴史館所有

幕末以來文物多 幕末以来 文物多し

詩書繪畫更和歌 詩書 絵画 更に和歌

主人自製陶磁像 主人は自ら陶磁の像を製す

獅子伏臺奇奈何 獅子の台に伏す 奇は奈何ん

※「陶製獅子」

台座が残る貴重な作例。

松戸市戸定歴史館所有

維新幕末在歐州 維新 幕末 歐州に在り

心思歸朝何以收 心思 朝に帰りて何を以てか収む

昭武絶無閑且雅 武を昭らかにすること絶へて無く閑にして且つ雅

錦緋外褂不汚愁 錦緋の外褂 愁に汚されず

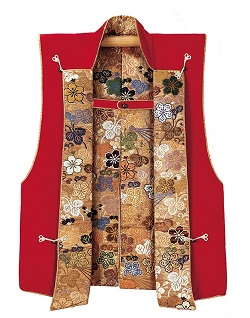

*錦緋外褂、緋色之陣羽織

※「緋羅紗地三葉葵紋陣羽織」

ベルギーで軍事訓練を見学したとき着用していたものと考えられている。

松戸市戸定歴史館所有

明治閑居今尚全 明治の閑居 今尚ほ全し

建將杉木九家連 建つるに杉木を将てして九家連なる

楣窗透刻蝶幽舞 楣窗の透刻 蝶幽かに舞ひ

二十三房盡入仙 二十三房 尽く仙に入る

細草靑靑繞正堂 細草青々正堂を繞り

乳鳩群雀歩還翔 乳鳩群雀 歩して還た翔る

清秋錦繡陽春雪 清秋の紅錦 陽春の雪

雲外晴空富士望 雲外の晴空 富士を望む

冬日千葉大学の欧州庭園を訪ぬ

無草無花無堵垣 草無く花無く堵垣無し

不聞不識是庭園 聞かざれば識らず是れ庭園なるを

凝眸萬朶丁香結 眸を凝らせば万朶丁香結ぶ

風暖光回蝶亂翻 風暖かく光回れば蝶乱れ翻へるらん

白鳥閑停銀杏嚴 白鳥閑に停まって銀杏厳たり

彎弓箭折勁鷹謙 弓を彎(ひ)けば箭折れ 勁鷹謙(へりくだ)る

愕然光圀謝歸去 愕然 光圀謝して帰り去り

靈驗逾彌民福沾 霊験逾いよ弥く 民福沾ふ

平成三十年十一月二十九日、秋季吟行を行った。松戸の戸定邸、戸定が丘歴史公園、戸定歴史館、隣接する千葉大学園芸学部庭園、松戸神社を訪ねるというコースである。

参加は二十名、夜来の雨が上がり当日は晴天に恵まれ、四時間あまり有意義な時を過ごした。

松戸という地名は、御祭神の日本武尊(やまとたけるのみこと)が、武蔵国へ向かう際、当地に陣営を設けて有力連(むらじ)たちと待ち合わせたため、『待つ郷』(まつさと)=『待土』(まつど)と呼ばれたのに始まるとされている。

1、戸定邸・戸定が丘歴史公園

松戸駅に集合、早速戸定邸に向かう。徒歩十五分左に折れて坂を上って行く。

程なく小高い丘に瀟洒な茅葺門が見える。脇に大銀杏が一本、陽に映えて美しい黄葉とともに出迎えてくれた。

石段を上り門を抜け、やや進むと戸定邸に至る。徳川慶喜の弟昭武(水戸藩主)が明治十七年心血を注いで建てた屋敷と庭で、現在は九棟が廊下で結ばれ、部屋数は二十三を数える。最上級の杉材を使う一方で装飾を最小限に留めた空間は閑かで気品が漂っている。

庭に面した部屋からは富士山が望めるというが、あいにく霞がかかっており見えず心残りであった。又、近年建ったタワーマンションが景観を損なっているとか。

見学団体が多く、案内ボランティアを確保できなかったのが残念であった。

座敷棟の南と西には芝生の庭が広がっている。昭武侯が心血を注いだ庭園で、園内を散策すると展望用の東屋があり松戸郊外が一望できた。更に廻ると、鮮やかな紅葉が見ごろであり、あちこちでカメラを構えている人がいた。ベンチで休憩していると、日本語学校の留学生と先生が紅葉をバックに写真を撮っていたので、シャッターをきる役を申し出た。聞けば、ベトナムを初めアジアの人達ばかりであった。

現在、戸定邸を含む旧松戸徳川家の敷地は戸定が丘歴史公園として整備されており、平成十七年に「関東の富士見百景」、平成十九年に「日本の歴史公園百選」に選ばれている。後日確認したところ、戸定邸内からは富士山は五十%、東屋からは七十%程度しか見ることが出来ないとのこと。

| 戸定邸 戸定邸 幾轉堂房侯意充 幾たびか堂房を転(めぐ)れば 侯の意充ち 幽居簡素引淸風 幽居 簡素にして清風を引く 曲廊盡處披庭苑 曲廊尽くる処 庭苑披(ひら)き 霜葉映天黃與紅 霜葉天に映ず 黃と紅と |

|

| 戸定邸望富士 戸定邸より富士を望む 曾教藩侯誇眺望 曽て藩侯をして眺望を誇らしむるも 層樓一棟麗姿藏 層楼一棟 麗姿を蔵(かく)す 只看眼下江川水 只だ看る 眼下江川の水 依舊滔滔灑海長 旧に依り滔々 海に灑いで長し |

2、戸定邸歴史館

植込みを挟んで戸定邸の前方に昭武侯の遺品を展示している「戸定歴史館」がある。十三歳にして将軍慶喜の名代として欧州に渡り、パリ万博を舞台に外交を展開した。借金返済と、軍備品購入の資金調達の特命があったとされる。丁度、明治百五十年「忘れられた維新、静かな明治」と銘打った企画展が開催されており、館内は、幼少時の書、マルセイユ到着を報じるフランス紙、ベルギーの閲兵式で着用した緋色の陣羽織と陣笠、仏語での日記、数々の写真、帰国命令書(達書)など多くの書簡等々貴重な品々が整然と陳列してあった。悲しいかな渡欧中、明治維新となり、幕府は瓦解した。帰国後は新たな道を歩み、趣味に打ち込み、多くの文化財を残した。

| 戸定歷史館懷昭武侯 戸定歴史館にて昭武侯を懐ふ 逸品整然陳館中 逸品整然として館中に陳(つら)ね 信書照片興無窮 信書 照片 興窮まること無し 歸朝有命回天世 帰朝命(めい)有り 回天の世 燭下緋衣麗飾空 燭下の緋衣 麗飾空し |

3、千葉大学園芸学部庭園

戸定が丘歴史公園のかたわらに園芸学部庭園への通路がある。落ち葉を踏みしめながら校舎を半廻りして庭園に向かう。イタリア式庭園、フランス式庭園、イギリス式庭園を廻り、歴史公園へ戻る。晩秋とはいえ、勝手に花園を想像していたので、やや誤算。

4、松戸神社

戸定邸門前にて集合写真を撮り、坂道を下り左折して五分程進めば、松戸神社の旗が揺らいでいるのが見えた。

平安時代には、いまの市川国分付近に下総国の国府が置かれ、ここから常陸へ向かう官道が通っていたといい、松戸は交通の要衝であった。

江戸時代、幕府が水戸街道を整備すると、松戸と小金は宿場町「松戸宿」として繁栄する。大名の宿泊施設である本陣や、脇本陣、さらに旅籠(はたご)が軒を並べていた。松戸神社は水戸徳川家からも崇拝をうけ、数多くの奉納品が納められたが一七三七年の大火災により悉く焼失し、再建されて三百年の社屋である。

明治十五年、現在の『松戸神社』へと改称されるまでは『御嶽大権現』と称していた。

境内には、火防・災害除けの神様「秋葉神社」、明治時代中期の美術界を語る貴重な資料となっている天井画・杉戸絵を有する「神楽殿」の外、多くの社がある。

| 松戸神社 松戸神社 守鄕古廟社旗翩 郷を守る古廟 社旗翩り 賽客低頭拍手虔 賽客 頭を低れ手を拍ちて虔(つつし)む 百度石陲神佑念 百度石陲 神佑を念ずれば 誰供珠菊映陽鮮 誰か供ふ珠菊 陽に映じて鮮やかなり |

神社の脇を流れる坂川に沿って、松戸駅方面に向かう。途中右に小さな稲荷神社を見ながら昼食場所であるサイゼリヤ松戸銀座店へと急ぐ。下見の際に予約しておいたので、ちょっとした仕切りのある席を確保してくれていた。

千漢連の吟行会昼食代は各自払いを常としており、参加者は手慣れたもので銘々ビールや食物を注文し、和気藹々のもと楽しい時間を過ごし、柏梁体韻字を配り、三時過ぎに解散した。今回は歩行距離も短く、且つ晴天にも恵まれ松郷の名所を散策できた貴重な一日であった。準備・引率していただいた幹事さんに多謝。