ーさまよえる中級人にむけて 其の3ー

令和4年2月5日~

其の1へ

では「一笛」の「風」とはどのような風でしょうか?

漢字と漢字が結びつくとき、その結びつきの説明を省いて一つの言葉となることが多くあります。

例えば「林風(りんぷう)」は林を渡ってくる風、林を渡る風、という意味ですが、「渡ってくる」とか「渡る」という説明部分は省かれています。

「荷風」は、荷(ハスの花)を渡ってくる風、荷(ハスの花)を渡る風、という意味ですが、やはり説明部分の「渡ってくる」とか「渡る」は省かれます。

漢語・詩語は簡潔を旨とします。「風」が吹いたり渡ったりすることは分かり切っていますから、省略するのでしょう。この、説明的な語を省略した言葉については、拙著『はじめての漢詩創作』(白帝社)93頁も合わせてご覧ください。

さて、「一笛」と「風」の結びつきはどのようになるでしょうか。まさか、風に吹き飛ばされて「笛の本体」が飛んでくる、ではないでしょうから、「笛の音」を伝える風、ということになります。

「一」がありますから、「一節の笛の音を伝える微かな風」となります。

杜牧の「宣州開元寺の水閣に題す」、七律の頸聯に

| 深秋簾幕千家雨 深秋 簾幕 千家の雨 落日楼台一笛風 落日 楼台 一笛の風 |

とあります。

深まりゆく秋、簾をおろした無数の家々に冷たい雨が降り、沈みゆく夕陽のなか、遠くの楼台から笛の一ふしを伝えて微かに風が吹いてくる、と。

「一笛風」、自作の詩に使ってみたいですね。

「一」と「風」を含む言葉に、「一竿の風月」もあります。一竿の風月、さて何でしょうか。

「一竿」は、一本のさお。一本の釣り竿です。「一竿の竹」と言うこともあります。

釣りと言えば、俗世を逃れた隠者を連想します。「風月」は風と月、清風と明月です。

自然の美しい景色、そして自然の景色を楽しむことを言います。

詩語には過去の詩の、詩的な意味合いが加味されますから、古典や詩をたくさん読むことが大切です。

「一竿」と「風月」が結びついた「一竿の風月」は「一本の釣り竿に世事を忘れて風月を楽しむ」という意味です。

陸游の「城に入り郡圃に至る」に

| 九陌鶯花娯病眼 九陌の鶯花 病眼を娯(たの)しましめ 一竿風月属閑身 一竿の風月 閑身に属す |

また「感旧」に

| 回首壮遊真昨夢 首(こうべ)を回らせば壮遊は真(まこと)に昨(きのう)の夢のごとく 一竿風月老南湖 一竿の風月 南湖に老ゆ |

とあります。釣りをしない人は使いにくい言葉ですが、隠者になりきって詠うことは可能です。

「一竿の竹」には「一竿竹不換簪裾」という有名な句もあります。

黄滔の「巌陵釣臺」

| 終向煙霞作野夫 終(つい)に煙(えん)霞(か)に向(お)いて野(や)夫(ふ)と作(な)り 一竿竹不換簪裾 一竿の竹 簪(しん)裾(きょ)に換(か)へず |

一竿風月の楽しみを士大夫の位と取り替えることなどしない、と、仕官を断って風月を楽しむことを言います。

「簪裾」の「簪」はかんざし。役人は、帽子をかぶり簪でとめていました。

杜甫が「渾て簪に勝えざらんと欲す」(春望)と言った「簪」です。

「裾」は衣服のすそ、または前えり、を言います。衣服の立派なことを「裾(きょ)裾(きょ)」とも言います。

「簪裾」で、大夫の服を表します。

64の「一笛」、65の「一竿」は、文字通り「ひとつ」という意味ですが、それ以外の「一」もあります。

『新字源』(角川書店)の「一」を参考にして主なものを挙げると、

「一」

①ひとつ、ひとつの

②ひとたび

③たった一つ。「一怒」

④はじめ。「第一」

⑤ひとつに合わせる。「統一」

⑥おなじ。「一様」

⑦ひとしい。「均一」

⑧いっしょ

⑨みな、すべて

⑩もっぱら。「専一」

⑪まこと。「誠一」

⑫もし、ひとたび。

⑬あるいは。一方。

⑭わずか。「一握」

⑮いつに。

⑯いったい、なんと(語勢を強める)

「一」は『漢和辞典』の一番最初にあります。

こんなにたくさんの意味があるのですから、一々調べないとつい間違うこともあるでしょう。

一たび閑を得たら、漢和辞典を一心に読むもよし、一過するのもよし、漢和辞典を友としない手はありません。持つべきものは友と漢和辞典!

ついでに「一体(體)」を見てみると、次のようにあります。

一体

①身体の一部。手・足など

②同じからだ。一つのからだ。はなれられない緊密な関係にあること。

③同類であること。

④一様に。同様に。

⑤他と別の一つの体裁。

⑥(日本語としてのみ用いるもの)全体的にいって。おしなべて。

なるほど。勉強になります。

では問題です。

| 「一岸」「一窓」はどういう意味でしょう。 |

『新字源』(角川書店)にはありません。これは、この語を使っている詩を読み、前後の流れから意味を決定しないといけません。

次回に。

杜牧の「秋浦途中」に次のようにあります。

| 蕭蕭山路窮秋雨 蕭蕭たり 山路 窮秋の雨 淅淅溪風一岸蒲 淅淅たり 渓風 一岸の蒲 |

「蕭蕭」は、①ものさびしいさま。

②風や雨のさびしいさま。

③のどかなさま。

ここは、「窮秋の雨」と「雨」があるので、わびしく降る雨の音。「瀟瀟」とも書きます。

「窮秋」は、晩秋の九月。「窮」は尽きるの意。

「淅淅」は、①風の音。「淅瀝」も同じ意味です。

②鈴などの音。

ここは、「渓風」とあるので、風が草木を揺らして立てる音です。

「蕭蕭」「淅淅」などの擬音語をたくさん知っていると、作詩に役立ちます。

さて、「一岸の蒲」とは、「一つの岸」の蒲(ガマ)でしょうか。「山路」「渓風」と広い範囲を詠いっていますから、岸辺一帯の蒲(ガマ)、と取る方がいいいでしょう。つまり「一」は「全」「満」の意味になります。

晩秋の山道にものさびしくしとしと冷たい雨が降り、谷間を渡る風は岸辺の蒲(ガマ)の葉をざわざわと揺らしている。

―音の効果でわびしさが増します。

また杜牧の詩を例に見ましょう。「秋感」。

| 金風萬里思何盡 金風万里 思い何ぞ尽きん 玉樹一窓秋影寒 玉樹一窓 秋影寒し 獨掩柴門明月下 独り柴門を掩う 明月の下 涙流香袂倚欄干 涙香袂に流れて欄干に倚る |

題名の「秋感」は「秋思」と同じです。

詩の主人公は結句に「涙香袂に流れて欄干に倚る」とあるので女性で、転句で「独り柴門を掩う」とあるので、夫がその場にいないことが分かります。

さらに起句で「金風万里思い何ぞ尽きん」とあれば、李白の「子夜呉歌」其の三をおのずから思い起こし、夫は辺境に出征していることが想像されます。

| 長安一片月 長安 一片の月 萬戸擣衣聲 万戸 衣を擣(う)つの声 秋風吹不盡 秋風 吹いて尽きず 総是玉關情 総て是れ玉関の情 何時平胡虜 何れの時か胡虜を平らげ 良人罷遠征 良人遠征を罷めん |

李白の「一片の月」は、一つの月です。

が、その一つの月の皓々とした光が、万戸ある長安のまち全体を照らしています。「一」と「万」が効いています。

杜牧の詩では、「金」と「玉」が対応し、「万」と「一」が対応しています。秋の冷たい風は夫のいる西北の万里かなたから吹いてきます。そして窓には、寒そうに揺れる木々の影が見えます。

「窓」を一つと解釈すると、金風万里が活きません。

どの窓にも、窓いっぱいに、寒そうに木々が揺れている、と解釈するとよいようです。

作詩の受講生から、よく、「金風」と言って、また「秋」と言うのは、秋を二度言うことなので重出ではないか、と質問を受けます。

答えは、67「秋感」の例がありますから、秋風を表す「金風」と「秋」が一つの詩のなかに使われていても特に問題はありません。ただし、この詩のように作れば、という条件つきですが。

また、たとえば誰かが「玉樹一窓秋影寒」と作句したとすると、「一窓」が上の2字「玉樹」と下の3字「秋影寒」の連絡を阻害している、と言う人がいるかもしれません。「玉樹搖搖秋影寒」と先生が訂正するかもしれません。

確かにこの句だけですと「一窓」が浮いているように見えます。が、前後の句との関連を考えると、大切な働きをもっていることが分かります。

杜牧の詩の場合は、「一窓」が「万戸」と対になっていること、また後半で欄干に寄り添うことが詠われますから、「一窓」と言うことによって、前半は部屋の中にいることが分かります。寂しい風の音を聴き、寒そうに揺れる木々を見て、そこで夫のことが心配になり、遠い玉門関のあたりを見ようと欄干のところまで行き、欄干にもたれて遠くを眺めるのです。

「一窓」、窓いっぱいの寒々とした木々をみて、欄干のところまで行く、という動きのなかに、こころの動きが溶け込んでいるのです。「一窓」は、浮いているどころか、とても重要な働きをしていることが分かります。

「万里」かなたから来る風によって、「一窓」の「一」が、夫への「一途な思い」に繋がるのです。

作詩の祭、一見疑問手のようでありながら、全体の構成から見ると、逆に妙手であるという例が多々あります。詩は全体を見ることが大事です。

言葉がすべて繋がって活きること、これが作詩の鉄則です。

「孤舟」は、一艘の舟。そこで「一」と「孤舟」と、「イチ」が重なるのではないか、という疑問です。

「一舟」と「孤舟」、もちろん「一」と「孤」の平仄が違います。が、「一舟」と「孤舟」とで、ニュアンスの違いはあるのでしょうか。

用例を見てみましょう。

「一舟」の例から。王昌齢の「竇七を送る」

| 晴江月色傍林秋 晴江 月色 林秋に傍ひ 波上熒熒望一舟 波上熒熒 一舟を望む白居易の「峽に入り巴東に次(やど)る」 萬里王程三峽外 万里の王程 三峡の外 百年生計一舟中 百年の生計 一舟の中 |

王昌齢の詩は、月光に照らされてキラキラ輝く波の上を竇七を乗せた一艘の舟が遠ざかっていきます。作者はそれを見送っています。

白居易の詩は、人生を一艘の舟の中で、隠者のように過ごすのだ、と言います。

「孤舟」はどうでしょうか。杜甫の「岳陽楼に登る」

| 親朋無一字 親朋一字無く 老病有孤舟 老病孤舟有り |

許渾の「七里灘」

| 天晩日沈沈 天晩れて日沈沈 孤舟繋柳陰 孤舟 柳陰に繋ぐ |

張謂の「杜侍御より貢物を送られ戯れに詩を贈る」

| 疲馬山中愁日晩 疲馬 山中 日の晩(く)るるを愁へ 孤舟江上畏春寒 孤舟 江上 春の寒きを畏(おそ)る |

杜甫は、親戚や親友から一字の手紙もこない、老いて病んでいる自分には「孤舟」があるだけだと言います。頼りになるのは、一艘の舟だけ、という孤独を強調しています。

許渾も、夕暮れ時、柳の木陰に舟を係留します。孤独でさびしい、という感じです。張謂も夕暮れで寒いと言っています。

作者の寂寥感、孤独感が滲みます。

数例ですが、「一舟」はただ一艘の舟、というのに対して、「孤舟」は作者の孤独や寂寥を映して言う一艘の舟、ということが分かります。

つまり「一孤舟」は、「一」と「孤」の「イチ」は重ならない、ということです。

「一舟」と「孤舟」の比較から、「一舟」は単に一艘の舟、と言うのに対し、「孤舟」は作者の思いのこもった重い言葉であることが分かりました。

一孤舟」の「一」と「孤(ひとつ)」は「イチ」が重なることなく、かえって「一孤舟」と言うことによって、「一」の意味合いが強まり、作者の「孤」が闡明になります。

杜牧の「新定途中」

| 無端偶效張文紀 端無くも偶たま效(なら)ふ張文紀 下杜鄕園別五秋 下杜の郷園 別(わか)るること五秋 重過江南更千里 重ねて江南を過ぎて更に千里 萬山深處一孤舟 万山深き処 一孤舟 |

はからずも張文紀のような剛直さをまねたため、朝廷を追われ、下杜のふる里を離れて五年にもなった。そしてこのたび、江南の地を過ぎて、さらに千里も南へ行くことになった。幾重にも重なる山々の深い狭間を、一艘の小舟に揺られながら。

「一孤舟」は「一艘の小舟」と訳しますが、用例から見ると「一孤舟」という言葉には作者の深い絶望と孤独、寂寥の思いがこもっています。

前回を振り返れば、杜甫は

親朋無一字 親朋一字無く

老病有孤舟 老病孤舟有り

と言っていました。

老いて病気がちな身には、孤独を乗せる舟が一つあるだけ、と。重い言葉ですね。私たちは軽々に「孤舟」や「一孤舟」は使えない、ということでもあります。

一枝の春は梅を言います。『荊州記』に見える話、宋の陸凱が范曄に与えた詩から出た言葉です。

| 折梅逢駅使 梅を折りて駅使に逢い 寄与隴頭人 隴頭の人に寄与す 江南無所有 江南有る所無し 聊贈一枝春 聊か一枝の春を贈る |

たまたま駅継ぎの使者に逢ったので、梅花のついている枝を折って託し、

まだ冬に閉ざされた隴頭にいるあなたに送り届けます。

江南にはあなたに差し上げる物は何もないので、一枝の春を贈ります、と。

「一枝の春」とは洒落ています。

「一枝の梅」という言葉もあります。

昔、越王が梁王に贈ったという故事があり、一枝の梅はわずかな贈り物をいいます。

一枝の梅は、花は一つだけではなく、梅の花がいくつかついています。

日本語で「一輪の花」と言いますが、漢詩では花に一輪とは言いません。

宋の范成大は「一枝」を句中対に用いて次のように詠っています。

| 一枝香杏一枝梅 一枝の香杏 一枝の梅 各占東風挂玉釵 各おの東風を占めて玉釵に挂く |

「一枝箭」(一枝の箭)という言葉もあります。これは、ひがんばなのことで、石蒜の異名です。

が、なかには本字を書く人がいます。よく調べたものだと感心します。

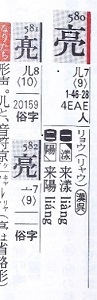

辞典によって多少の違いがあると思いますが、漢和辞典の字体は清朝に編纂された『康熙字典』所収の字体を正字としています。漢和辞典の見出しはその正字を用いるのですが、日本で一般的によく使う「常用漢字」2136字(平成22年11月30日内閣告示)は、それを見出しにして「常」と表記しています。その中に「教育用漢字」1006字があり、これは「教」と表記しています。

『新字源』(角川書店、改定新版、2017年)の凡例を参考にして具体的に見てみましょう。

例えば「寿」は常用漢字で、この旧漢字は「壽」です。ほかに俗字と本字がありますが、これはワープロでは出ませんので、

写真を貼っておきます。

| |

|

|

漢詩大会で書く「旧漢字」は「壽」ということになります。本字を書くのは大変です。

この他、誤字や別体というものもあります。例えば「両」は教育用漢字で、旧漢字は「兩」、誤字・別体は、写真のようになります。

「亮」は、とくに旧字として何も挙げていませんので、旧字も「亮」です。俗字は二つ挙げてあります。

やさしい漢字ほど、俗字や別体がたくさんありますので、いつも『漢和辞典』を引くようにしましょう。みなさんは、漢和辞典を何冊ボロボロになるまで使いましたか ?

が、漢字には別に、もともと「芸」という字があり、「ウン」と発音します。

「藝」「芸」=「ゲイ」は芸術の芸、

「芸」=「ウン」は、香草の名、 くさぎる(草を刈る)の意です。

現代中国では、もともとの「芸」はそのまま「芸」と表記し、「藝」は「艺」としています。

「芸」=ウンは香草ですから、女性の名前によく使います。

清の沈復の小説『浮生六記』に出てくる女性の名が「芸」です。蘇州を中心に江南の風物を描写しながら芸と夫(沈復)の情愛を描いた私小説で、「芸」は林語堂によって理想の女性と評されました。

ちなみに作者沈復の「沈」は、「シン」と発音します。六朝時代

「四声八病説」を唱えた沈約は、シンヤクです。

『論語』に出てくる「葉公」はショウコウ、

「曽参」はソウシン。 曽参は「三省」の出典、「吾れ日に三たび吾が身を省みる」と言った孔子の高弟です。

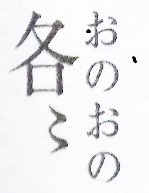

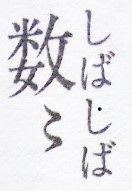

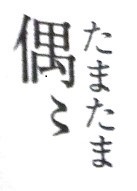

例えば、

愈・逾=いよいよ

各=おのおの

交=こもごも

數=しばしば

偶=たまたま

益=ますます

倍=ますます

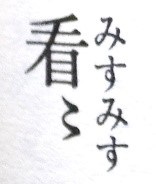

看=みすみす

漢文訓読では、分かりにくいとき、「おどり字」という繰り返しを表す符号をつけて繰り返して読みます。

あくまでも一字で繰り返しますが、訓読では漢字の右下に、送り仮名をカタカナで書き加えるように、付けます。

|

|

|

|

「おどり字」はワープロにもなく、漢文を習わないとお目にかかりませんし、読める人もめったにいません。

そこで市販の漢詩関係の本では、書き下し文を

江は碧にして鳥は逾いよ白く のように

逾いよ、各おの、交ごも、数しば、偶たま、益ます、倍ます、看みす などと表記しています。

「おどり字」は繰り返して読むことを表すもので、同じ字が二つあるということではありません。

同じ字が二つ重なる場合、書き下し文では「々」を使います。

溶溶漾漾白鷗飛 溶々漾々として白鷗飛ぶと。

「益」は一文字で「ますます」と読みますから、今日「益々ご清祥のことと~」などと表記するのは、誤用ということになります

が、おどり字も使えないし、かといって一文字で「ますます」とも読めないので、「益々」と書くしかないのです。

世間には、漢文など学ばなくてもいい、まだ高校で漢文を教えているの、などと言う人もいますから、残念です。

道真も山陽も漱石も、漢詩漢文を学び、書いていたのに。あ、この人たちの名前も知らないか・・・

| 何、安、誰 |

疑問詞と他の語を組み合わせた、

何爲、何以、如何、~、

などがあります。

また、反語形特有の形の、

豈、敢不~、独~乎(哉)、何不~

もあります。

まず「何」について見ましょう。

何(なに)(奚)をか~せん(や) 何を~だろうか、いや何も~ない

何(なん)(胡、奚、曷、寧、庸)ぞ~せん(や) どうして~だろうか、いや~ない

訳し方は前後の文脈によって微妙に変わります。以下、使用例を見ましょう。

(孟浩然「留別王維」)

| 寂寂竟何待 寂々竟(つい)に何をか待たん 朝朝空自歸 朝々空しく自(みずか)ら帰る |

毎朝出かけるが得るものもなく、うつろな気持ちで帰ってくる。

(陶淵明「雜詩十二首」(人生無根蔕)

| 落地爲兄弟 地に落ちて兄弟と為る 何必骨肉親 何ぞ必ずしも骨肉の親のみならん |

どうして骨肉を分け合った者だけで親しむべきであろうか、そんなことはない。

安

安(いず)(惡、焉、烏、寧)くんぞ~せん(や) どうして~だろうか、いや~ない。

安(いず)(惡、何、焉)くにか~せん(や) どこに~だろうか、いやどこにもない。

(李白「孟浩然に贈る」)

| 高山安可仰 高山安(いず)くんぞ仰ぐ可(べ)けん 徒此揖淸芬 徒(いたず)らに此(ここ)に淸芬(せいふん)を揖(ゆう)す |

(汪遵「長城」)

| 焉知萬里連雲勢 焉(いず)くんぞ知らん万里連雲の勢い 不及堯階三尺高 及ばず堯階三尺高きに |

誰

誰(たれ)(孰)か~せん 誰が~だろうか、いや誰も~ない

(高適「別董大」)

| 莫愁前路無知己 愁うる莫(な)れ前路に知己無きを 天下誰人不識君 天下誰人(たれひと)か君を識らざらん |

(盧綸「長安春望」)

| 誰念爲儒逢世難 誰か念(おも)はん儒(じゅ)と為(な)って世難(せなん)に逢ひ 獨將衰鬢客秦關 独り衰(すい)鬢(びん)を将(もっ)て秦関(しんかん)に客(かく)たらんとは |

豈

豈(あ)に~ならんや どうして~だろうか、いや~ない。

「豈」を「不」に置き換えた意味になります。

(宋之問「至端州駅」)

| 豈意南中岐路多 豈に意(おも)はんや南中に岐路多くして 千山萬水分鄕縣 千山万水 郷県を分かたんとは |

帰路が多くあり千山万水が郷県を分けていることを強調します。

「多」は「多岐路」(李白「行路難」)のように「多~」の形が普通ですが、平仄や押韻の関係で「~多」となることもあります。

(高適「人日寄杜二拾遺」)

| 一臥東山三十春 一たび東山に臥してより三十春 豈知書劍老風塵 豈に知らんや書剣の風塵に老いんとは |

(杜甫「旅夜書懷」)

| 名豈文章著 名は豈に文章もて著(あらわ)れんや 官因老病休 官は老病に因よて休(や)む |

否定の「不」がついた「豈不~」の形もあります。

意味は「不不~」ですから、二重に否定することになります。「~でないことはない、いや~だ」と。

(魏徴「述懷」)

| 豈不憚艱嶮 豈に艱嶮(かんけん)を憚(はばか)らざらんや 深懷國士恩 深く国士の恩を懐ふ |

漢文の授業で習う「再読文字」について紐解いてみましょう。

「再読」は「二度読む」という意味です。

一文字の漢字を二回読みます。

例えば「未」は「いまだ」と読んでおいて、また「ず」と読みます。

「未」は「いまだ~ず」と読みます。意味は「まだ~しない」です。

例えば白居易の「長恨歌」。

| 孤灯挑尽未成眠 孤灯挑げ尽くして未だ眠りを成さず |

「いまだ」とまず読んで「眠りをなさず」と読みます。同じ否定でも「不」だったら

孤灯挑尽不成眠 孤灯挑げ尽くして眠りを成さず

となります。

「不」は「~ない」と否定を表します。

「ぽつんと一つともる灯火の芯をかきたて尽くして眠れない」となります。

かきたて尽くす動作のために眠れない、あるいは眠れないために芯をかきたて尽くす、ということになります。

一方、「未だ」は同じ否定でも

「ぽつんと一つともる灯火の芯をかきたて尽くしても、いつまでも眠れない」と寂しさにいつまでも眠れないことを言います。

「長恨歌」の最初の方にある

| 養在深閨人未識 養われて深閨に在りて人未だ識らず |

は「奥深い部屋で育てられていたので、その存在を誰も知らずにいた」となります。時間の経過が織り込まれて、ずっと誰にも知られていなかったことを言います。

もし「不」を使って

養在深閨人不識 養われて深閨に在りて人識らず

なら「奥深い部屋で育てられているので、その存在を誰も知らない」となります。

| 未解憶長安 |

「未解」の「未」は「いまだ」と読み、また戻って「解せず」と読みます。

つまり「未」の字を2回読むことになります。意味は「まだ~ない」です。

先人が「再読」という読み方を考案したのは、「未」は「ビ」「ミ」と発音し、「不」は「フ」「ヒ」と発音するから、ということもありますが、同じ否定でも意味合いが違うことを意識してもらいたい、という思いがあったからに違いありません。

また漢字が違うことを、耳で聞くだけでわかるようにした、とも考えられます。中国語では「未」は「ウェイ」、「不」は「ブ」と発音が違います。もちろん再読はしません。

日本人は、中国語が分からなくても訓読によって彼の国の文学(外国の文学)を理解してきました。また漢詩も漢文も彼の国に劣らないものを書いてきました。

日本の漢文訓読は世界に誇る文化です。文化遺産に登録して後世に残していきたい、と強く思います。

さて、「未解憶長安」は「未だ解せず」の次に「まだ解せないこと」が何なのかを言っています。「憶長安」がそれで、「長安を憶う」と読みます。

動詞「憶」の後に「長安を」という目的語がきます。漢文では「動詞+目的語」の語順になります。

この「長安を憶う」ことが、さらに「解する」という動詞の目的語になっています。だから、「未だ長安を憶うを解せず」と訓読します。意味は、まだ長安を思うということを理解できない、となります。

| 未解憶長安 未だ長安を憶うを解せず |

この聯は

遙憐小児女 未解憶長安

となっています。読みは

遙に憐れむ 小児女の 未だ長安を憶うを解せざるを

となります。

「遥かに憐れむ」の目的語は、「小児女の未だ長安を憶うを解せず」です。小さな男の子・女の子が、なおまだ長安を思うことがきないことを、はるか遠くからいとおしく思う、という意味になります。

「憐」は、可愛く思う、いとおしい、の意味です。哀れむ、かわいそう、ではありません。「可憐」は「憐れむべし」と読みますが、あわれむべきだ、ではなく、可愛くてしかたがない、の意になります。

「須」は「すべからく~べし」と読みます。

意味は、「きっとそうなる」「ぜひともしたい」の意。

賈至の「李侍郎が常州に赴くを送る」

| 雪晴雲散北風寒 雪晴れ雲散じて北風寒く 楚水呉山道路難 楚水呉山 道路難し 今日送君須尽酔 今日君を送るに須らく酔いをつくすべし 明朝相憶路漫漫 明朝相憶うも路漫漫 |

「雪は晴れ、雲は散って、北風が冷たく降る。楚から呉への山や川、君の旅路は難儀なことだろう。今日、君との送別にあたっては、ぜひとも酔おうではないか。明日の朝になって、互いに思いあっても、もはや道は遥かに隔たっているのだから。」

「応須(まさにすべからく~べし)」「会須(かならずすべからく~べし」とつづく例もあります。

李白の「将進酒」(酒を進める歌)に

会須一飲三百杯 会(かなら)ず須らく一飲三百杯なるべし

「かならず一たび飲んだら三百杯飲みたい」

とあります。

また

径須沽取対君酌 径(ただち)に須らく沽(か)い取って君に対して酌むべし

「ただちに酒を買い入れて、君たちに飲んでもらおう」

とあります。

「須」は「まつ(待つ)」と読むこともあり、また「もちいる」の意もあります。「不須」は「もちいず」、「何須」は「なんぞもちいん」と読み、「~する必要はない」の意味になります。

意味は ~すべきである きっと~のはずだ

陶淵明の「雑詩」に

| 及時當勉勵 時に及びて当に勉励すべし 歳月不待人 歳月 人を待たず |

とあります。

意味は「時宜を逃さず努め励むべきである。

歳月は人を待ってくれないのだから。」

よくこの二句を引いて、「歳月は人を待ってくれずにあっという間に過ぎ去る。だから、勉強できる時にしっかり勉強しなければならない」などといいます。

ところが、陶淵明の「雑詩」を最初から読んでみると、勉強のことは一言もいっていません。

この二句は、人生は短い、だから遊べる時はおおいに遊ぼう、という意味で言っています。

一部分を切り離して都合の良いように解釈することを「断章取義」といいます。

『十八史略』春秋戦国にある 暮當至馬陵 暮れに当に馬陵に至るべし は、「日暮れにはきっと馬陵に着くはずだ。」の意。

再読しない場合は 「当たる」匹敵する、向きあう 「当つ」当てる の読みと意があります。

司馬光の「客中初夏」に

| 四月清和雨乍晴 四月清和 雨乍(たちま)ち晴れ 南山当戸転分明 南山戸(こ)に当(あ)たって転(うた)た分明なり |

とあります。戸口(家)向きあって南山がますますくっきりと望まれる、と。

まさニ~[ス]べシ きっと~だろう ~すべきである

読みも意味もおなじですが、 「當(当)」は、主に道理や必然性から「~すべきだ」と言うのに対し、「應(応)」は事実から推察して「きっと~だろう」と言います。

例えば王維の「雑詩」

| 君自故郷來 君 故郷より来たる 應知故郷事 応に故郷の事を知るべし |

「あなたは私の故郷からやって来た。だから、きっと私の故郷の消息などを知っているだろう。」

杜甫の「旅夜書懐」では

| 名豈文章著 名は豈に文章にて著われんや 官應老病休 官は応に老病にて休(や)むべし |

「人の名声というものは、文学などによってあらわれるものではない。官吏として名声を挙げるべきであるが、その官も、年老いて病がちでは辞めるべきなのだ。」

白楽天の「新豊折臂翁」には、

| 應作雲南望鄕鬼 応に 雲南望鄕の鬼と作り 萬人冢上哭呦呦 万人冢上に哭(こく)して呦呦たるべしと |

「雲南の望鄕の人鬼となって、万人塚のあたりを、悲しげに泣きながらさまよっていたことであろう。」

「??」は鹿の鳴き声。転じて悲しい泣き声。

再読しないときには「こたフ」と読みます。答える、の意。答えるには「對(対)」もあります。

「将(將)」まさニ~[セ]ントす

~しようとする

~するつもりだ

李白の「汪倫に贈る」の前半。

| 李白乘舟将欲行 李白舟に乗りて将に行かんと欲す 忽聞岸上踏歌声 忽ち聞く 岸上踏歌の声 |

「今ちょうど出発しようとしている」と、未来にすぐ接続する時間を捉えて何かをしようとする、

何かがおこるときに使います。

「欲」

も同じようですが、「今」という時間はそれほど問題にはなりません。

例えば、人が主語である場合は 「~したい」 という未来への願望で、

「欲行」=「行かんと欲す」は 行こうと思っている、行きたい ということで、必ずしも「今」行く、ことである必要はありません。

人ではない「花」で考えると、どうでしょうか。

花欲開 花開かんと欲す 花が開こうとしている

花将開 花将に開かんとす 花がいまちょうど開こうとしている

やはり「欲」には、いまちょうど、という未来にすぐ接続する「今」の時間は問題になっていません。

これまで見てきた文字のほかに、再読文字は以下のものがあります。

且 まさニ~[セ]ントす ~しよとするつもりだ

合 まさニ~[ス]べシ きっと~のはずだ(「当」と同じ)

宜 よろシク~[ス]べシ ~するのがよい

猶 なホ~ごとシ 詩では再読せず「尚」と同じように用いることが多い

盍 なんゾ~[セ]ざル どうして~しないのか、~すればよい

「合」の例として、明の高啓「梅花(ばいか)」に次のようにあります。

| 瓊姿只合在瑤臺 瓊姿(けいし)只(た)だ合(まさ)に瑤台(ようだい)に在(あ)るべきに |

玉のような清らかに美しい梅の姿は、仙人の棲む瑤台にあるべきなのに

ほかの再読文字の用例は、すぐに思い浮かびませんので、見つかったら紹介します。

再読文字の

「須」すべかラク~[ス]べシ、

「應」まさニ~べし の他に、

「きっと」の意を表す副詞に次のものがあります。

「会」 かならズ

「定」 さだメテ

「会」の例は「須」のところであげました。

李白の「將進酒」です。

| 会須一飲三百杯 会ず須らく一飲三百杯なるべし |

かならず一たび飲んだら三百杯飲むべきだ

「定」の例は、明の徐禎卿(じょていけい) の「江南楽八首内(つま)に代りて作る」其の七に(第一句二句)

| 與郎計水程 郎の与(ため)に水程を計(かぞ)うれば 三月定到家 三月定めて家に到らん |

あなたの船路をかぞえると、三月にはきっと家に着くはず。

とあります。

「正」ちょうどその時、ちょうどよく

杜甫の「江南李龜年に逢う」の転句。

| 正是江南好風景 正に是れ江南の好風景 |

今はちょうど江南地方は美しい風と光のあふれる好い時節。

「風景」は、風と光の意。「自然の風景」という意味合いは中唐ころから始まりました。

結句は

| 落花時節又逢君 落花の時節又君に逢う |

しかも花の散る時節に、またあなたとお逢いしようとは。

「又」は過去の「落花時節」と今の「落花時節」を結びつける働きをしますが、過去の「落花時節」は若くて華やかなのに対して、今の「落花時節」は杜甫も李龜年も老いさらばえていて、華やかさよりも「散るゆく」悲しみがこもります。まさか逢えるとは思ってもいなかったのに、「また」逢えたという喜びもまじる、絶妙な「又」です。

「あう」の「逢」は出会う。

「会」はある所に集まってあう。

「遇」は途中で予期せずあう。

「合」は両方が食い違わず、ぴったりあう「遭」はばったり行きあう、めぐりあう、

陸游の七言古詩「滄灘」全十二句の終わりの四句。

| 故郷回首已千山 故郷 首を回らせば已に千山 上峽初經第一灘 峽に上るに初めて経たり 第一の灘(たん) 少年亦慕宦遊樂 少年 亦た慕う 宦遊の楽しみ 投老方知行路難 投老 方に知る 行路の難 |

故郷の方を振り返ってみると、はや無数の山々に隔てられている。

三峡を上ろうとして、やっと第一の難所を通ったのだ。

若いころは地方への楽しみにあこがれたものだが、

老境に落ち込んだいま、はじめて旅路の難しさがわかった。

「已」は、はやくも

「初」は、やっと

「亦」は、「~もまた」

「方」は、やっとはじめて

この詩の第一句に、「正」が使われています。

| 百夫正讙助鳴艣 百夫正に讙(かまびす)しく艣(ろ)を鳴らすを助(たす)く |

今まさに百人もの人夫たちがガヤガヤと艣(ろ)を鳴らして出航を助ける

齊己の「峨眉山に遊ばんと思い林下の諸友に寄す」

| 剛有峨眉念 剛に峨眉の念有り 秋来錫欲飛 秋来 錫を飛ばさんと欲す |

たった今、峨眉山に遊ぼうと思いついたばかりだ。

秋になったら錫をふるって行こうではないか。

現代中国語でも「いましがた、たったいま、~したところだ」に「剛才」と言います。

「剛才」は話の時点から少し前の時点をさすようです。

「剛」にはまた、おりしも、あやにくに、むりに、の意もあります。

白楽天の「花を惜しむ」

| 可憐夭艶正当時 憐れむ可し 夭艶正に時に当たれるに 剛被狂風一夜吹 剛(まさ)に狂風に一夜に吹かる |

あの時はとても夭艶で愛すべきものだったのに、

あいにく狂風のために一夜のうちに吹き飛ばされてしまった。